INTRODUCTION

この課題に、大阪医科大学は「口腔内細菌叢(口腔内フローラ)」を切り口に、数多くの教室・研究室が連携して取り組む。唾液サンプルから将来なりやすい病気や治療方法を予測するバイオマーカーを開発するともに、高槻市や地元企業と連携したオーラルケア・プロジェクトにも着手している。

オーラルケアの最先端研究と地域医療への貢献について、同プロジェクトを担当する口腔外科学教室 教授 植野高章先生に話を聞いた。

※文中の所属・職名は2018年3月現在のものです

高齢者の肺炎は、オーラルケアで防げる?

成人の約8割が罹患しているという歯周病。原因として考えられる口腔内細菌は、誤嚥性肺炎のほかにも、循環器疾患、関節リウマチ、糖尿病などを引き起こすため、歯周病治療を含むオーラルケアの重要性に注目が集まっている。

そのきっかけとなったのが、1999年に世界五大医学雑誌のひとつ「The Lancet」に掲載された、オーラルケアと誤嚥性肺炎の関係を指摘した米山武義氏による論文だった。

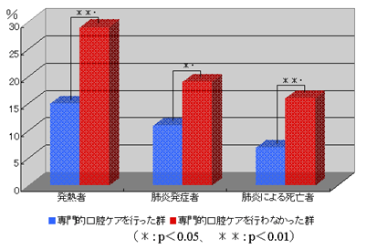

「高齢者施設で専門医がオーラルケアを行った群とごく一般的な歯磨きを行った群を比較すると、前者のほうが肺炎の発症率が低く、死亡率は約半数だったという結果が出たのです。これによって、高齢者においてはオーラルケアが肺炎予防につながることが明らかになりました」。

しかし、「誤嚥した唾液が気管に入って肺炎の原因となる」というのはイメージしやすいが、循環器や関節にまで影響を及ぼすのはどうしてだろうか?

口のなかの細菌を見れば、全身の疾患傾向を予測できる

「口のなかの色を見ればわかるように、口腔内には非常に多くの血管があります。歯磨きしていると、出血することがありますよね? 血が出るということは血管が破損しています。そこから入り込んだ細菌が全身を巡って心臓に届くまで数秒ほどだといわれています」。

たとえば、虫歯の原因菌のひとつ「ストレプトコッカス・ミュータンス」は、歯に対して非常に強く付着してプラーク(歯垢)を形成するが、臓器に対しても同じく付着する性質を持つ。

口の中の細菌叢の個別化からゲノム編集 Precision Medicine(高精度医療)への挑戦

「血管内皮細胞にくっついて心臓血管に異常を引き起こしたり、心臓弁膜症で弁置換術をしている患者さんの人工弁や、関節リウマチの患者さんの人工関節にくっついて菌血症を引き起こしたりすることがあるんです。また、口腔内の細菌から歯周病になると、インスリンの分泌が悪くなり、糖尿病の危険因子になることもわかってきています」。

さらには、ガンの患者には特有の口腔内細菌叢が認められるため、「口の中の細菌が発ガンに関与しているのではないか」という仮説もあるという。

口腔内の細菌が全身の疾患の原因になるのなら、口腔内の細菌を知ることによって患者固有の疾患傾向を予測することができるのではないか?——このような仮説のもと、大阪医科大学では新しいバイオマーカー開発やプレシジョン・メディスン確立に向けた、全学横断的な研究プロジェクトが始まった。

地域住民とともに、大規模なゲノム分析をスタート

本プロジェクトの中心となるのは、植野先生と衛生学・公衆衛生学の玉置淳子先生、循環器内科の星賀正明先生の3人。さらに、神経内科の木村文治先生、膠原病内科の槇野茂樹先生のほか、がんセンター、消化器外科、腎泌尿器外科などの先生方とも連携する。

「唾液を分析すると、その患者さん特有の口腔内フローラ(口腔内細菌叢)があります。細菌の比率や分布のパターンによって、将来的になりやすい病気を予測して情報提供を行えるような、バイオマーカーを開発できるかもしれません」。

唾液や血液などの体液サンプルを用いて、診断や治療効果を予測する技術を「リキッドバイオプシー(liquid biopsy)」という。植野先生らは、各分野の患者さんの協力を得て採取した唾液サンプルから取り出したDNAから遺伝情報等を読み解いていく、メタゲノム・メタボローム解析を進めている。

「ゲノム研究の世界は進歩が速いので、解析装置も非常にコンパクトになり、診断解析能力もずば抜けています。できれば、この分野の研究において先頭を走っていきたいと思っています」。

そして、オーラルケアと疾患傾向の関係を統計的・疫学的なアプローチで明らかにするコホート研究を主導するのが、玉置先生率いる衛生学・公衆衛生学教室だ。データを集め、エビデンスを整え、データを「見える化」することで、他の地域にも応用可能な「モデル」をつくっていく。

産官学がタッグを組んだ「たかつきモデル」の確立を目指して

一般にはまだまだオーラルケアの重要性は認知されていない。そこで、大阪医科大学は高槻市・高槻商工会議所と連携して、市民に対する啓発活動を行い、高槻市の健康指数アップを目指す。

「特に、高槻商工会議所と一緒にやっている取り組みはユニークです。働き盛りの30〜40代の人たちは歯科受診に対して消極的な傾向があります。そこで、商工会議所に所属する30〜40代の企業でオーラルケア指導を徹底させると、10〜20年後に他の市町村と比べて病気の発症率が低いというデータが出る可能性があるんです」。

-

高槻市民向け講演会風景 -

高槻市民向け講演会風景

もし、玉置先生らによるコホート研究により、「オーラルケアによって市民の健康指数が顕著に改善した」という結果が出れば、医療費を抑え、健康で働く人が増えることでまちが活性化し、高槻市のブランド向上につながる。さらに、研究成果を地元企業と共有し、新しいプロダクトやサービスの開発・事業化を行っていくというビジョンもある。

「高槻商工会議所には、オーラルヘルスケアの世界的企業であるサンスターが加入しています。サンスターにも正式に協力をしていただいて、オーラルヘルスケアのモデル事業として一緒にやっていく予定です」。

大阪医科大学の長い歴史を通じて、地域医療への貢献は大切な役割のひとつ。オーラルケアによる健康なまちづくりの成果が出れば、少子高齢化が進む他の地域、そして国の課題解決にもつながるはずだ。