発明等の届出

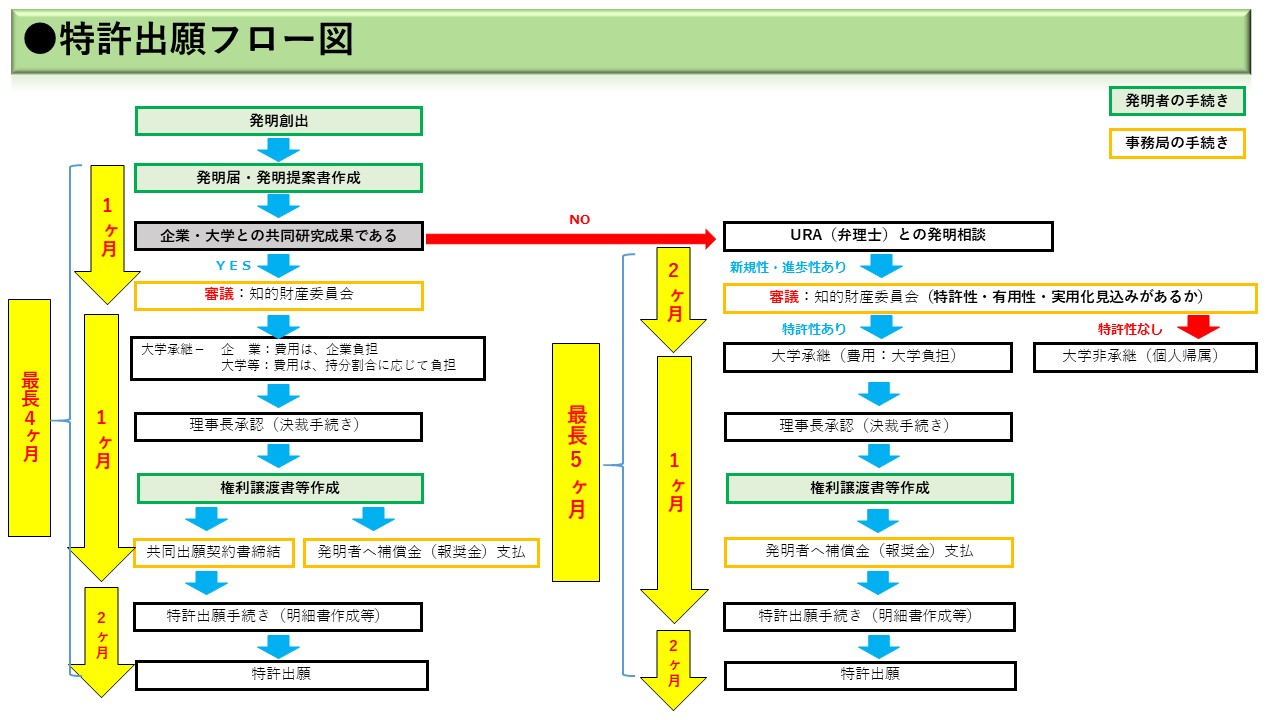

本学における研究活動等を通じて知的財産を創出した教職員等は、研究推進課に発明等の届出を行ってください。届出のあった発明等については、その発明等が職務発明であるか否か、特許を受ける権利を大学が承継するか否か等を知的財産管理委員会において審議いたします。特許を受ける権利を大学が承継した場合は、原則、大学が出願人となり特許出願等を行います。大学が承継しないと判断した場合は、研究者個人に帰属します。個人に帰属された発明は、その後に個人で出願することが可能です。

また、特に学会発表、論文掲載等をされる研究者は、新規性喪失を避けるため、当該学会発表等の前に手続を行うようにしてください。(学会発表の場合は、発表日ではなく、発表テーマや抄録が公開される日が公知日となりますのでご注意ください。)

大阪医科薬科大学 知的財産取扱規程第4条の規定により、職務上の発明等を行ったときは、直ちに「発明等届出書」を提出することになっています。

特許出願の要件

特許として認められるための主な要件は次のとおりになります

(1)発明であること

発明は、特許法上、次のように定義付けされている

「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」

(2)新規性があること

特許出願前に日本国内又は外国において、公然知られた発明、公然実施された発明、頒布された刊行物、インターネットにより公開された発明は新規性がない

(3)進歩性があること

進歩性とは、特許出願前に当業者が公知技術に基づき容易に発明をできる程度以上であることをいう。特許を取ろうとする発明が公知技術等と異なり新規性がある場合であっても、公知技術から容易に考え出せるような発明は、進歩性がないと判断され、特許取得はできません。

特許法第30条の適用

特許出願前に研究者が研究成果について学会や論文等で発表してしまうことにより新規性を喪失し、特許を取得することができなくなります。そのため、学会や論文等で発表を行う前に特許出願を完了しておく必要があります。(学会発表の場合の公知日は、発表日ではなく発表テーマや抄録が公開される日です。) ただし、やむをえず発表してしまった場合には、特許法第30条に規定されている「新規性喪失の例外」の適用を受けることにより、特許出願ができる場合もあります。詳細は特許庁のホームページにてご確認ください。

-論文等発表後に特許出願するリスク例-

特許法第30条の適用を受けることができても、特許出願できるのは日本国のみです。欧州、韓国、中国等の他国には同様の例外規定が存在しないため、特許出願できません。(米国には同様の例外規定があり、1年以内に特許出願できる場合があります) また、論文等発表から特許出願するまでに、第三者が先に特許出願して特許を取得できなくなる場合がありますのでご注意ください。

知的財産管理委員会

2024年度 知的財産管理委員会 開催予定

| 回数 | 開催日 | 開催時間 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 第1回 | 2024年5月16日(木) | 11:00~ | |

| 第2回 | 2024年7月18日(木) | 11:00~ | |

| 第3回 | 2024年9月12日(木)~19日(木) | - | メール開催 |

| 第4回 | 2024年11月21日(木) | 10:00~ | |

| 臨時 | 2024年12月16日(月) | 15:00~ | |

| 第5回 | 2025年1月16日(木) | 10:00~ | |

| 第6回 | 2025年3月21日(金) | 時間未定 |

※都合により開催日時が変更となることがあります。