1.本学の教育方針

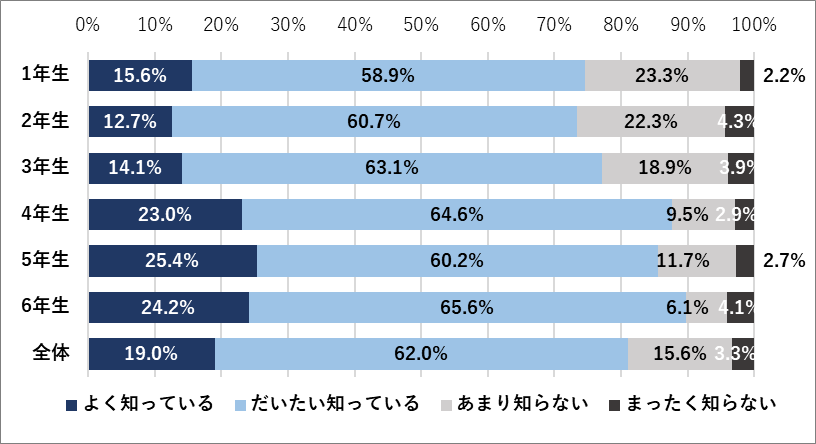

(1) 建学の精神の理解

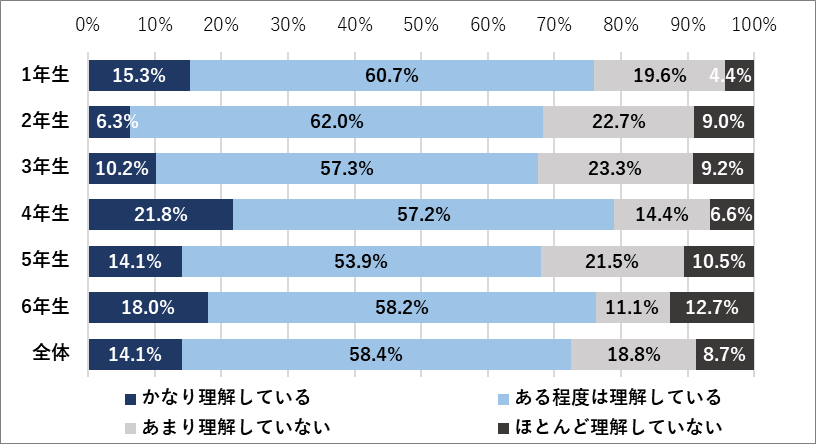

薬学部全体では、「建学の精神」を学生の14.1%が「かなり理解している」と回答しており、「ある程度は理解している」を加えると72.5%の学生がある程度以上理解している。学年別でみると、ある程度以上理解している学生の割合は1・4・6年生でやや高い。

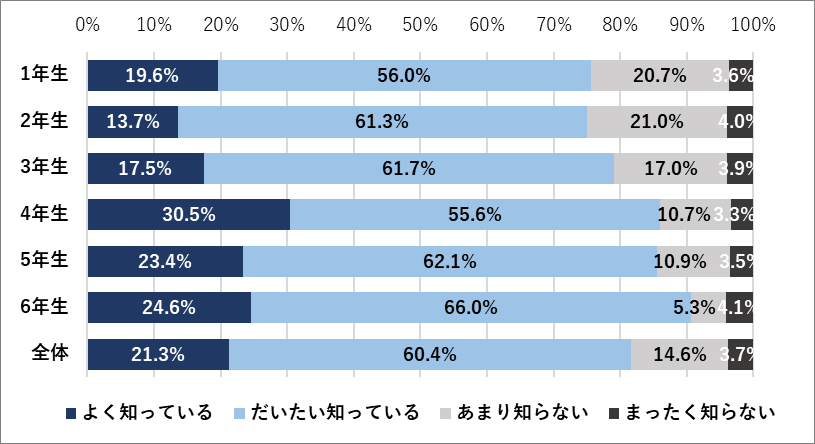

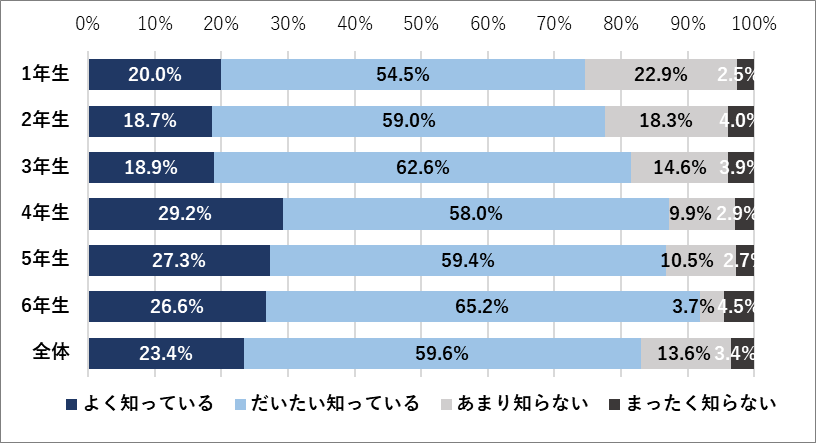

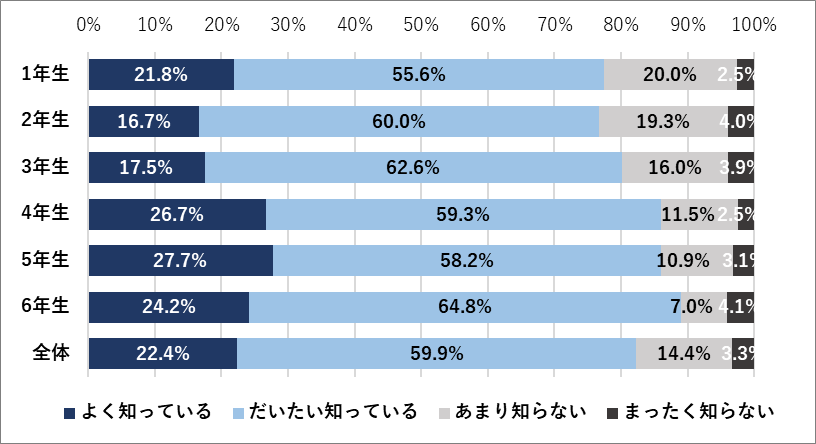

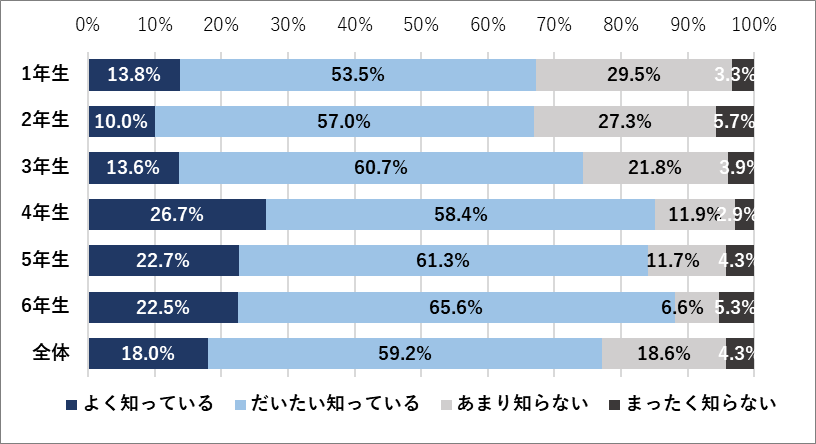

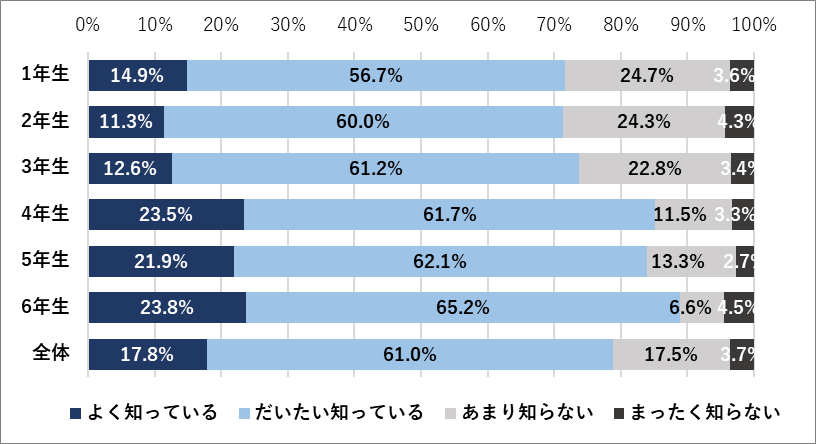

(2)ディプロマポリシー(学位授与の方針)の認知

① 医療人として相応しい倫理観と社会性を有していること。

② 国際化に対応できる基礎的な語学力を有していること。

③ 薬の専門家として必要な幅広い科学的知識・技能・態度を有していること。

④ 薬剤師として医療に関わるための基本的知識・技能・態度を有していること。

⑤ チーム医療や薬物療法に必要な専門的知識・技能・態度を有していること。

⑥ 薬の専門家に必要なコミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力を有していること。

⑦ 地域における必要な情報を適切に発信し、人々の健康増進、公衆衛生の向上に貢献する能力を有していること。

⑧ 薬学・医療の進歩に対応するために自己研鑽し、次なる人材を育成する意欲と態度を有していること。

⑨ 薬学・医療の進歩と改善に役立てる研究を遂行する意欲と科学的根拠・研究に基づく問題発見・解決能力を有していること。

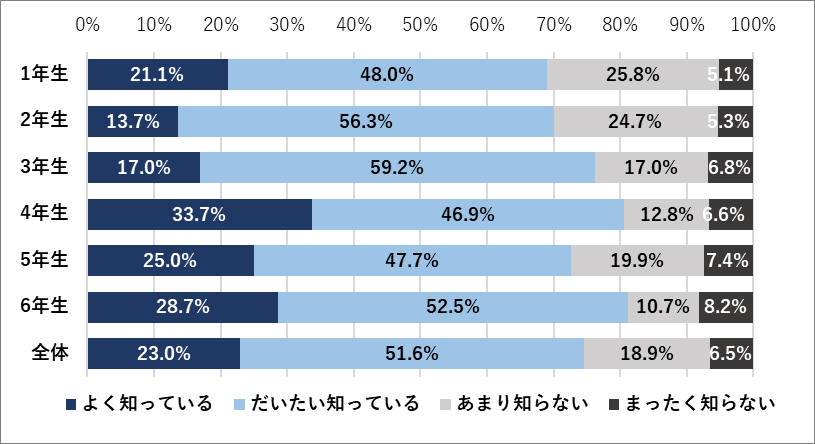

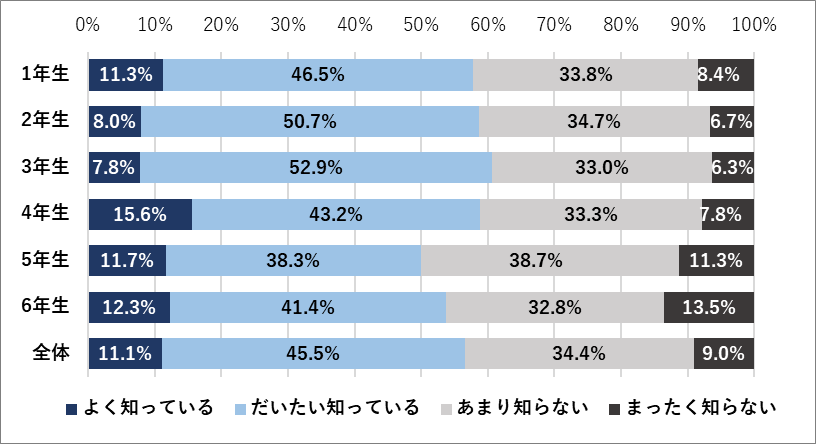

薬学部のディプロマポリシーの認知については、薬学部生全体で75~80%が各項目をある程度以上知っていると回答している。ただし「国際化に対応できる基礎的な語学力を有していること」に関しては、ある程度以上知っている学生が薬学部全体で56.6%である。

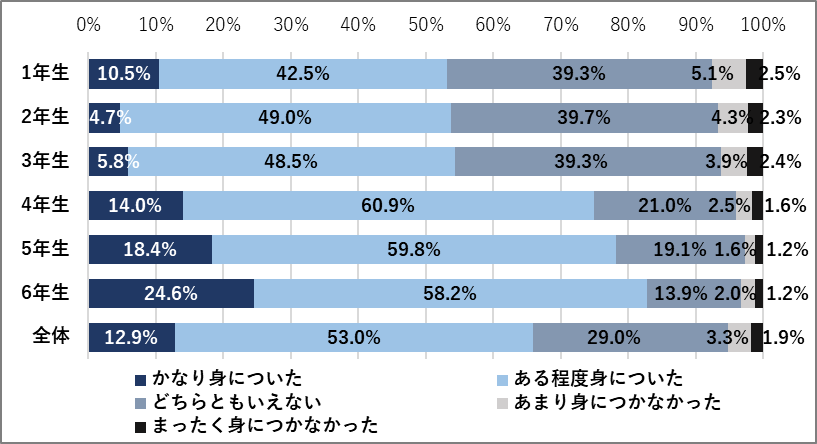

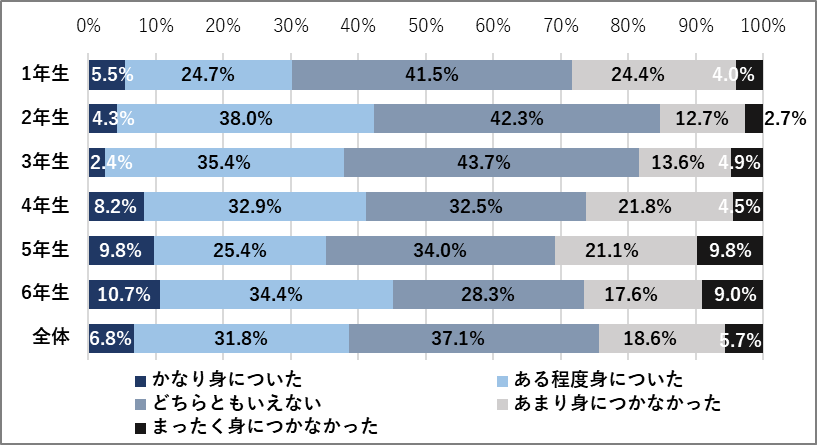

(3)今年度、身についた能力や態度

(ディプロマポリシーに対する自己評価)

*卒業年次の6年生は6年間を振り返って回答

① 医療人として相応しい倫理観と社会性を有していること。

② 国際化に対応できる基礎的な語学力を有していること。

③ 薬の専門家として必要な幅広い科学的知識・技能・態度を有していること。

④ 薬剤師として医療に関わるための基本的知識・技能・態度を有していること。

⑤ チーム医療や薬物療法に必要な専門的知識・技能・態度を有していること。

⑥ 薬の専門家に必要なコミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力を有していること。

⑦ 地域における必要な情報を適切に発信し、人々の健康増進、公衆衛生の向上に貢献する能力を有していること。

⑧ 薬学・医療の進歩に対応するために自己研鑽し、次なる人材を育成する意欲と態度を有していること。

⑨ 薬学・医療の進歩と改善に役立てる研究を遂行する意欲と科学的根拠・研究に基づく問題発見・解決能力を有していること。

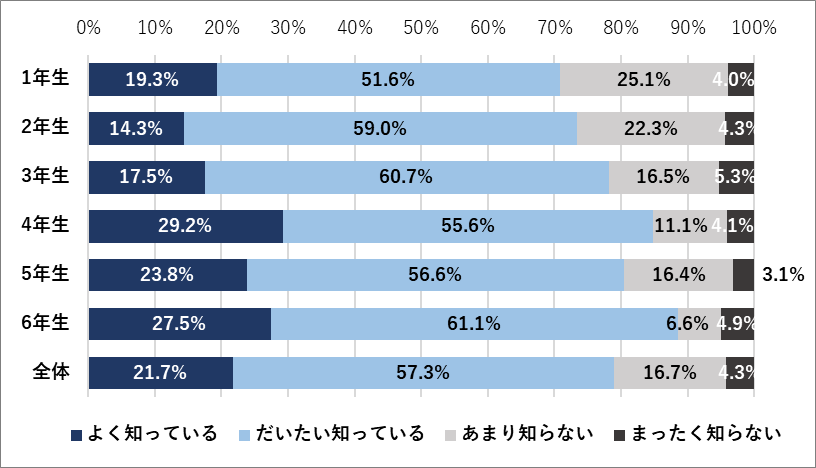

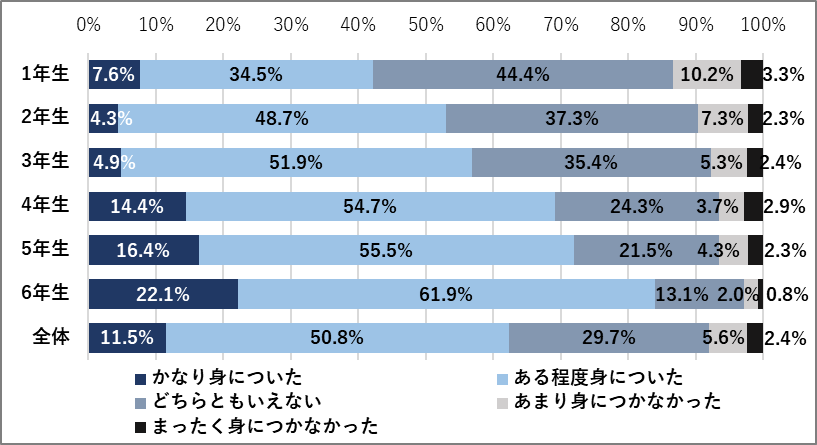

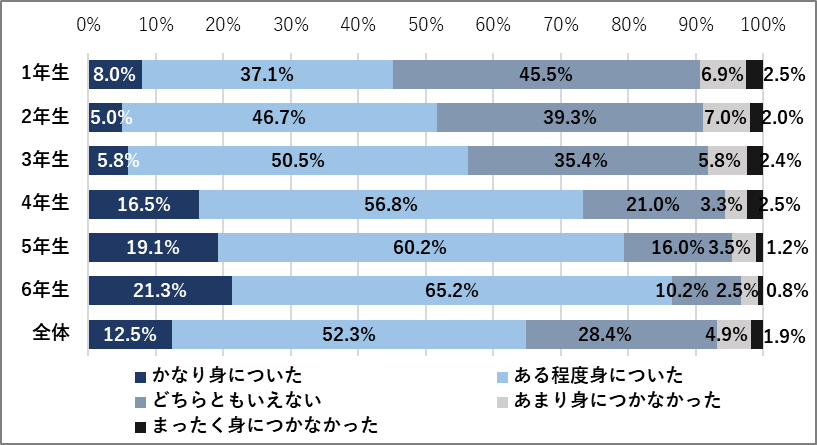

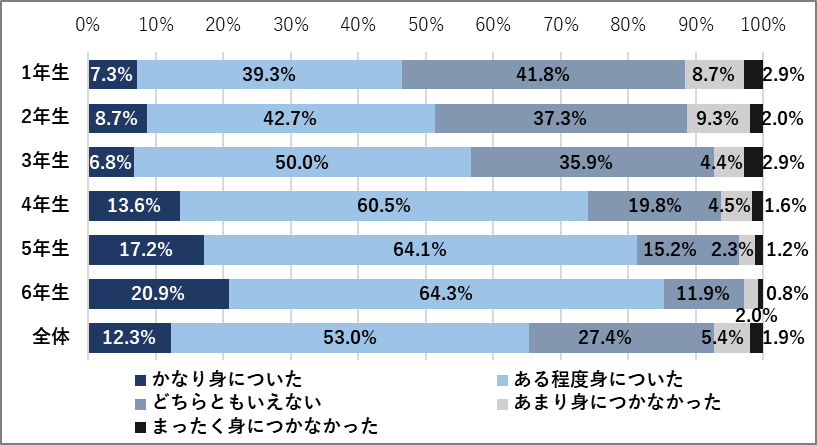

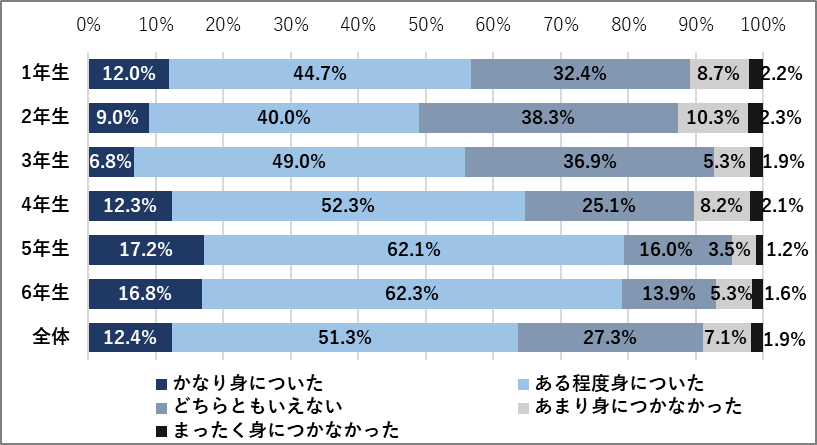

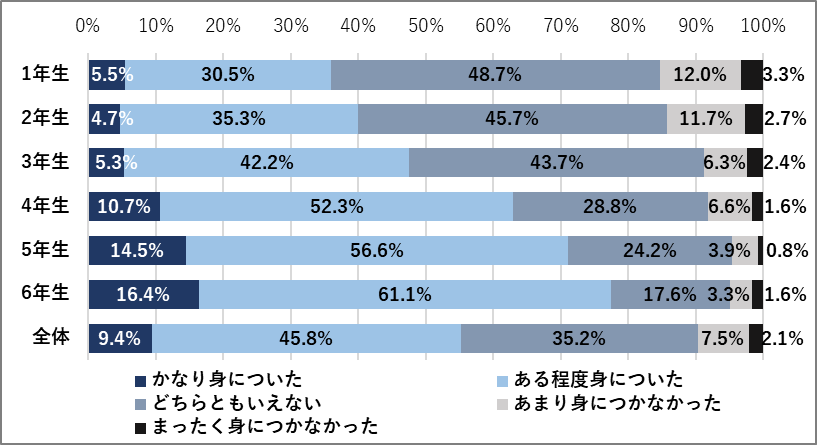

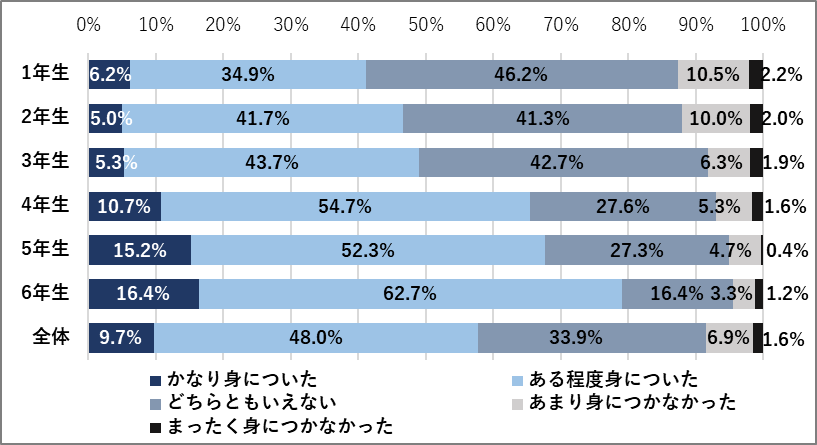

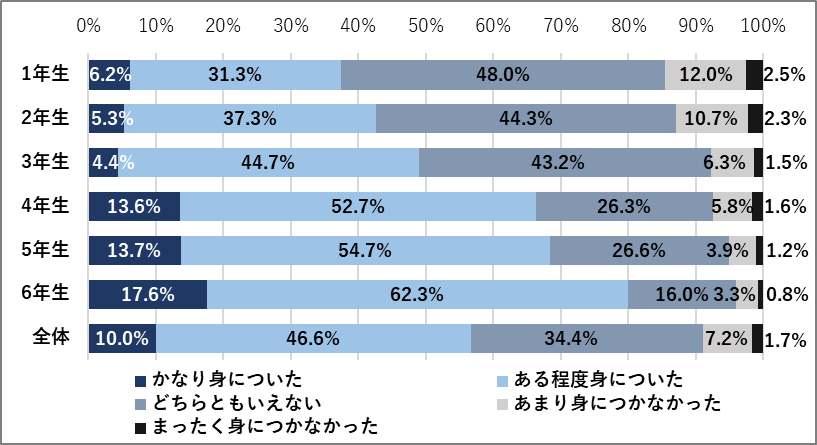

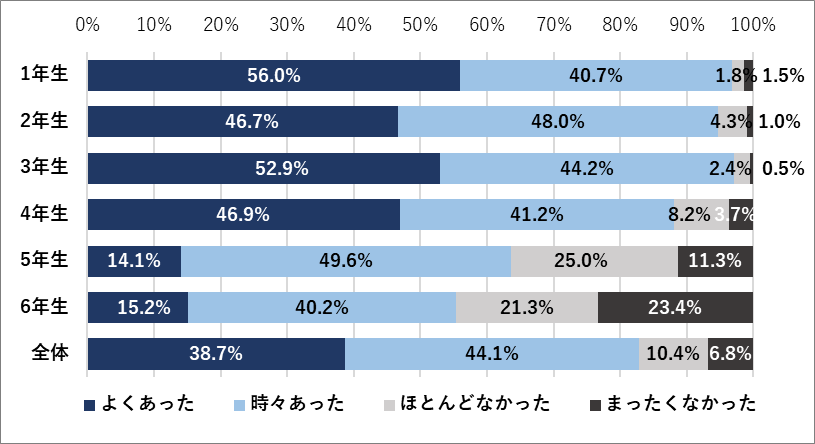

ディプロマポリシーとして掲げられている項目に関する達成度の自己評価では、薬学部生全体では「かなり身についた」または「ある程度身についた」とする回答がほとんどの項目において55~65%程度であるが、学年でみると5~6年生では70~80%程度である。

2.今年度の授業を振り返って

(1)授業への積極的な参加

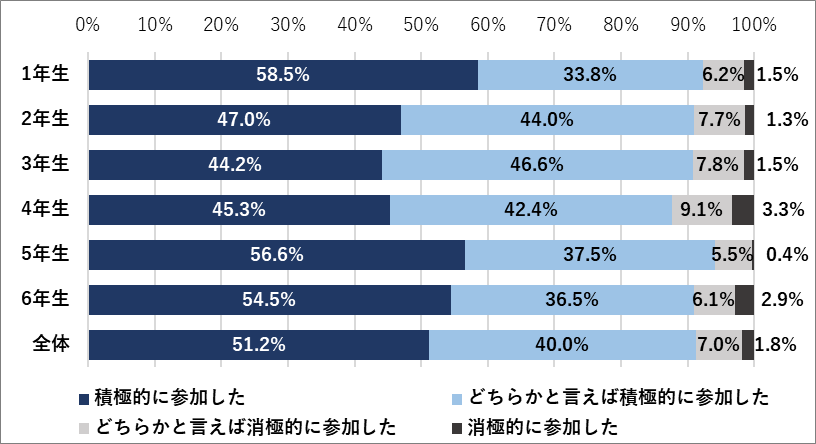

薬学部生全体では、91.2%が比較的積極的に参加したと回答している。1・5・6年生で「積極的に参加した」学生の割合がやや高い。

(2)アクティブラーニングの状況

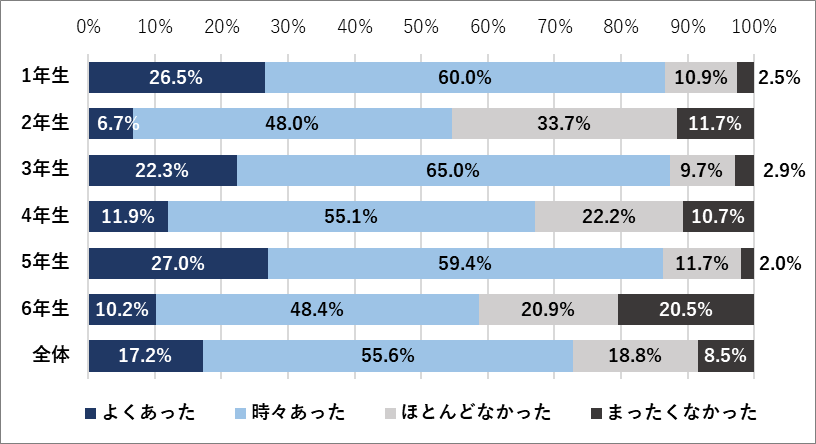

① ディスカッション、ディベート(議論・討論)

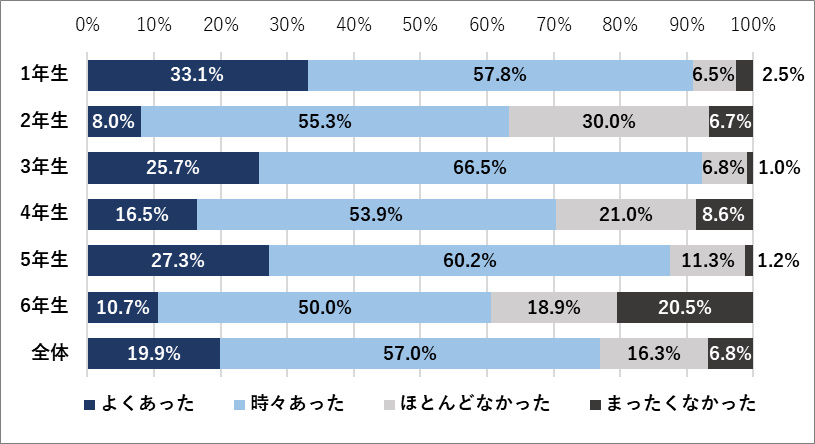

② グループワーク(小グループや班別授業)

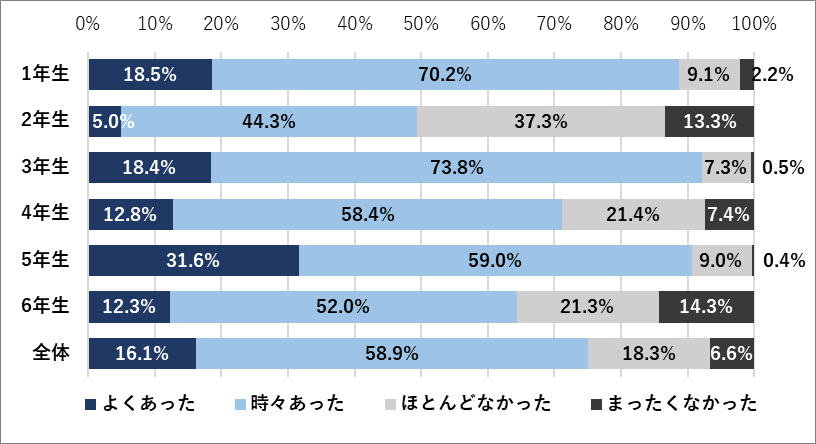

③ プレゼンテーション(個人またはグループでの発表)

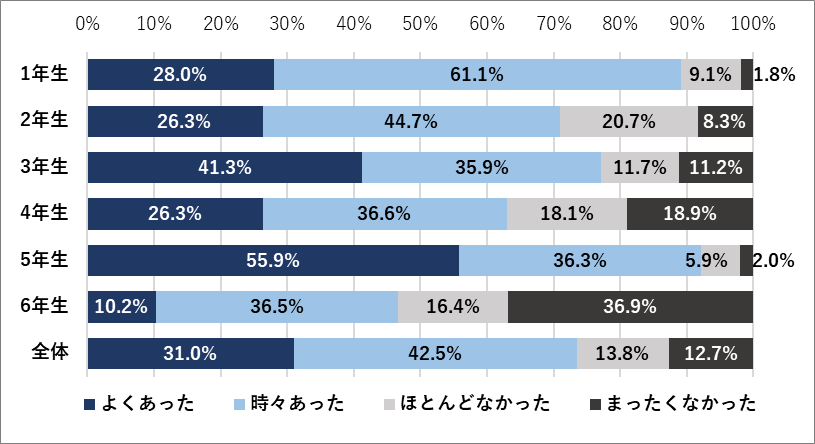

④ 実習、フィールドワーク(実習・臨床実習などの授業や学外に出向く授業など)

⑤ 予習・復習を行うことを前提とする授業が行われる

⑥ 定期的に小テストやレポートが課される

⑦ レポート等提出物の添削と返却が行われる(教員からのフィードバックがある授業)

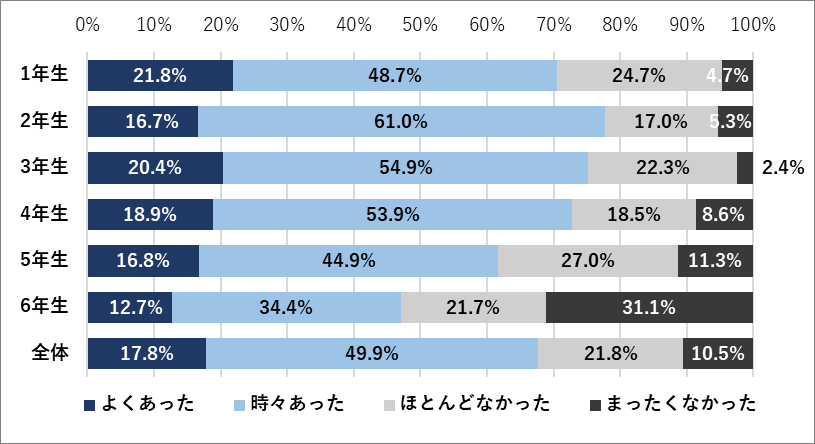

薬学部では、学年とアクティブラーニングの項⽬によって経験に差があり、薬学部生全体では「予習・復習を行うことを前提とする授業が行われる」と「定期的に小テストやレポートが課される」については約8割、それ以外の項目では7割前後が経験したと回答している。

(3)授業カリキュラムの満足度

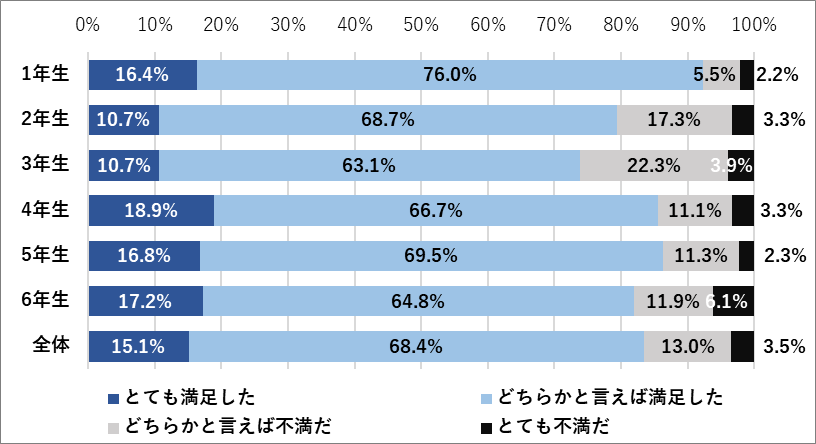

薬学部生全体では、15.1%が「とても満足した」と回答し、「どちらかと言えば満足した」とする回答と合わせると約8割が満足している。

(4) 現在あるいは将来役立ちそうな授業

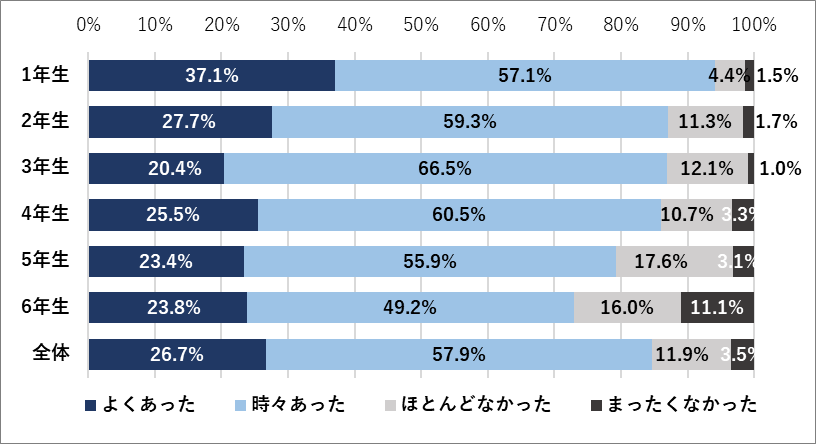

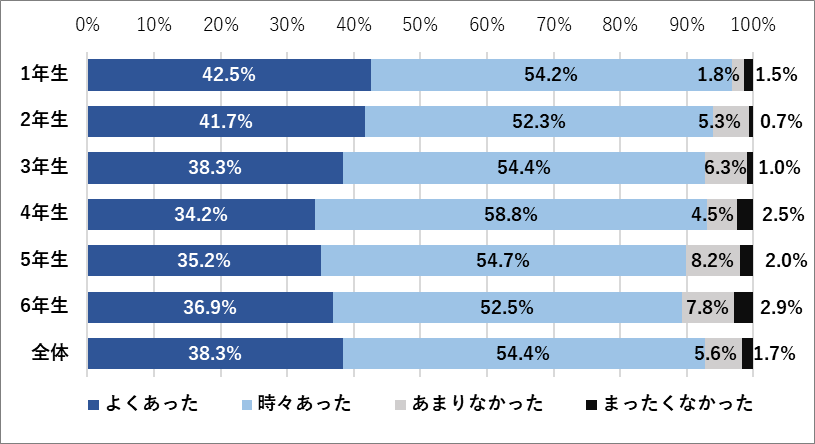

薬学部生全体では、38.3%が「よくあった」と回答し、「時々あった」とする回答と合わせると92.7%の学生が授業を役立つものだったと評価している。

(5)授業全般への評価

① 授業全般でよかったと評価できるところ

② 授業全般で欠けていたと思うところ

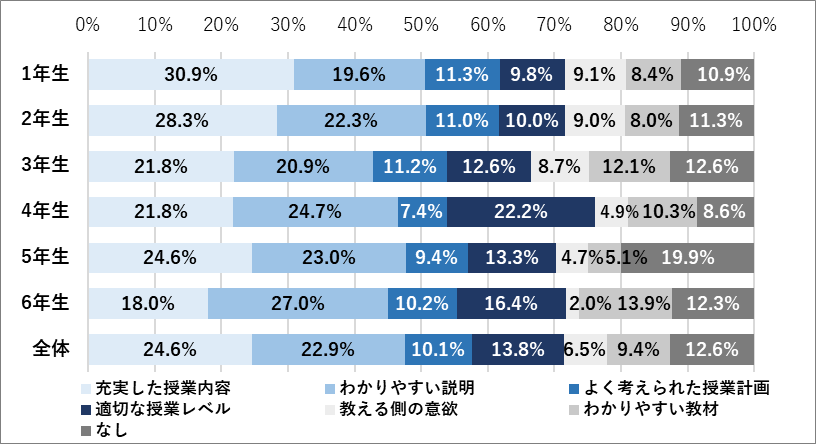

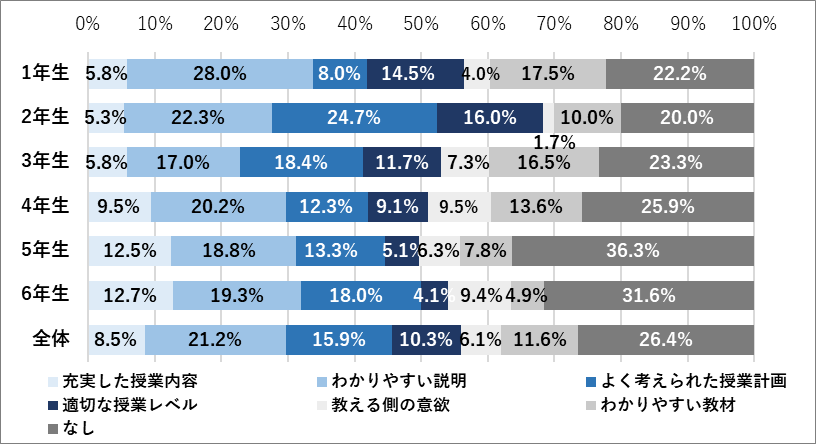

授業全般で「よかった」と評価できることについて薬学部生全体でみると、「充実した授業内容」24.6%、「わかりやすい説明」22.9%、「適切な授業レベル」13.8%の順で高く、「なし」と回答した割合は12.6%である。一方、「欠けていた」と思われることについては、「なし」と回答した割合がもっとも高く26.4%、「わかりやすい説明」21.2%、「よく考えられた授業計画」15.9%の順である。

3.教員との面談

(1)面談の利用

(2)面談に対する評価

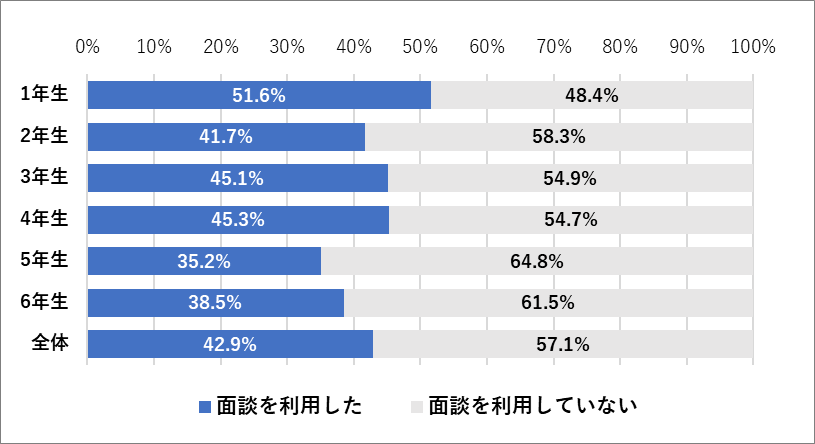

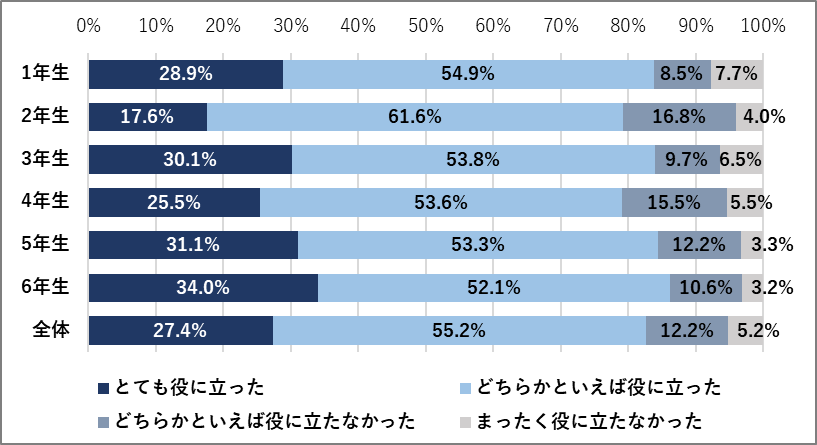

薬学部生全体でアドバイザー教員との⾯談をしたのは42.9%である。面談を利用した学生における満⾜度をみると、薬学部生全体では「とても役に立った」とする回答が27.4%であり、「どちらかと言えば役に立った」とする回答と合わせると82.6%が満足している。

4.UNIVERSAL PASSPORT (UNIPA) の利用

(1)今年度の利用状況

(2)UNIPAの利用目的

(3)UNIPA「マイステップ」の利用状況

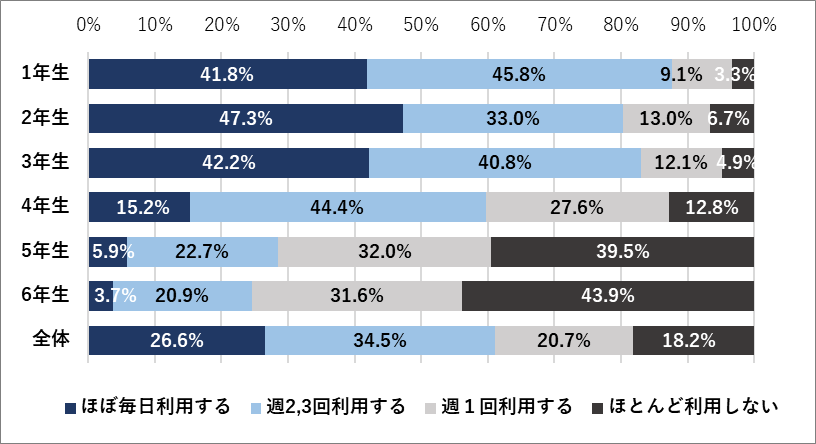

UNIPAを週1回以上利⽤する学⽣は、薬学部全体で81.8%である。学年別でみると、1年生~3年生では「ほぼ毎日利用する」学生が4~5割程度、「週2、3回利用する」と「週1回利用する」を合わせると9割以上が利用している。一方、5年生と6年生では4割程度が「ほとんど利用しない」と回答している。

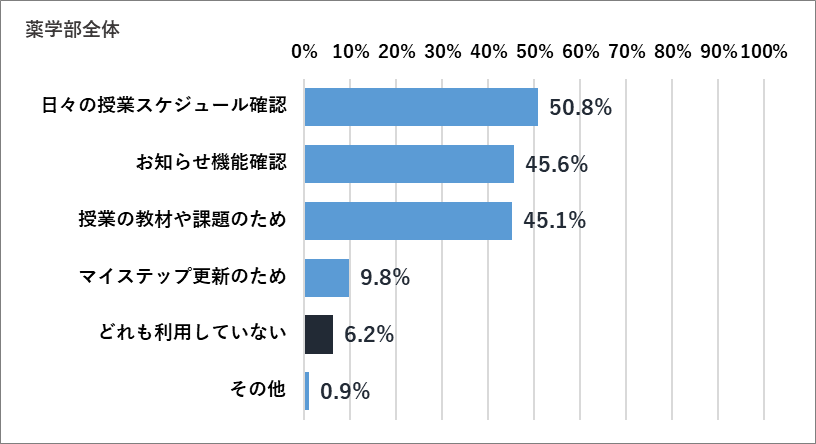

利用目的についてみると、割合の高い順に「日々の授業スケジュール確認」50.8%、「お知らせ機能確認」45.6%、「授業の教材や課題のため」45.1%である。

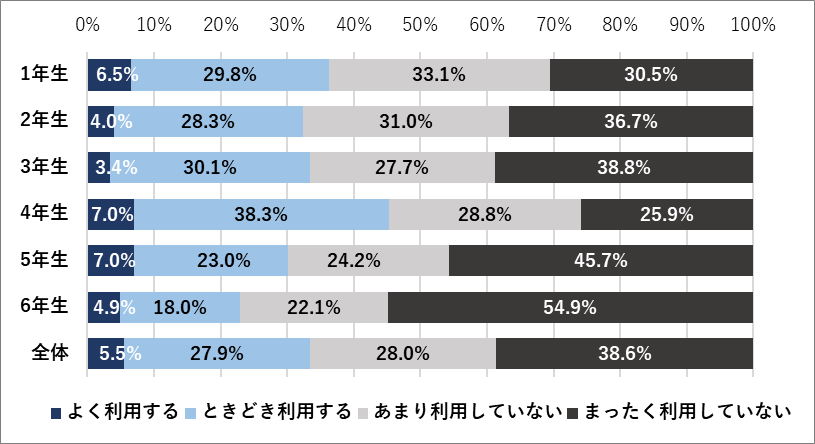

UNIPA「マイステップ」利用状況については、薬学部生全体で「よく利用する」または「ときどき利用する」学生が33.4%である。

5.授業外学習

(1)予習・復習時間

① 平均的な1日あたりの予習時間

② 平均的な1日あたりの復習時間

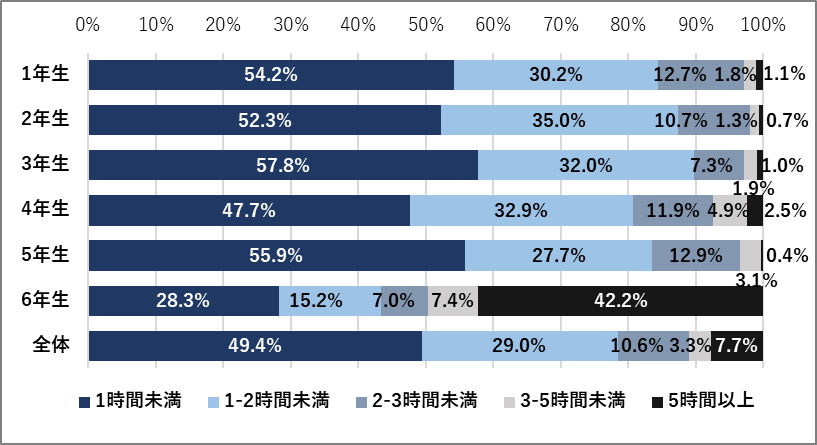

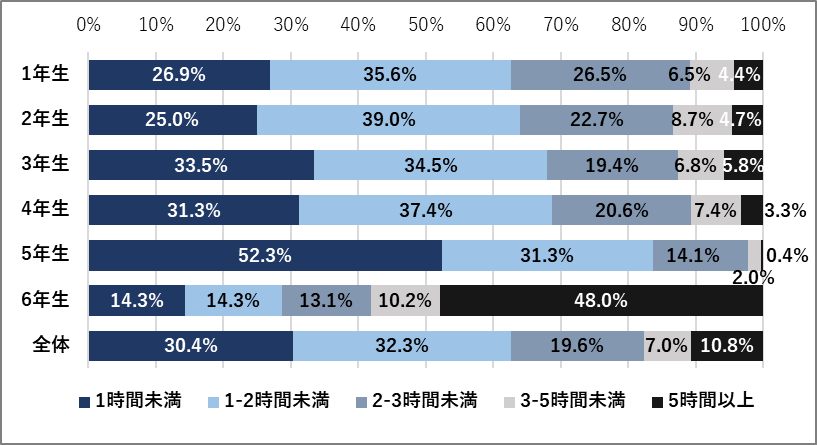

授業外学習について、予習、復習とも6年生がもっとも1⽇あたりの勉強に費やす時間の割合が高い。そのほか学年別にみると、予習時間に関しては1〜5年⽣で1時間未満が5割前後であり、復習時間に関しては1~2年生で約25%、3~4年生で約3割、5年生で約半数の学生が1時間未満である。

(2)授業以外の学習方法

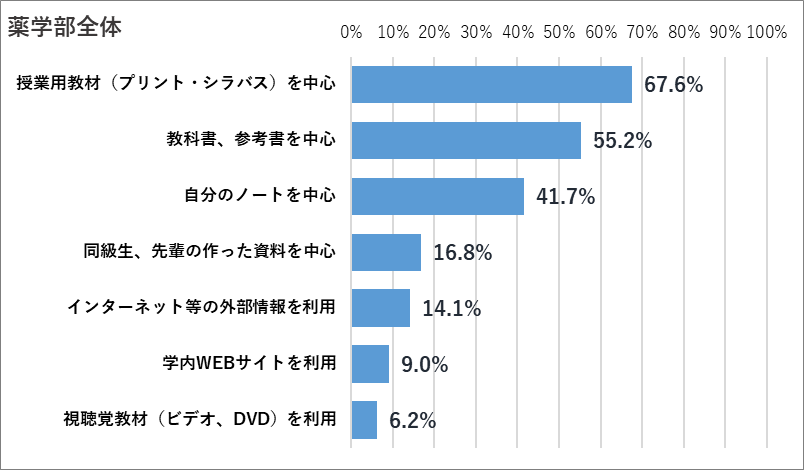

授業以外の学習方法は、高い順に「授業用教材(プリント・シラバス)を中心としている」67.6%、「教科書、参考書を中心としている」55.2%、「自分のノートを中心としている」41.7%である。

(3)授業以外で学習する相手の有無

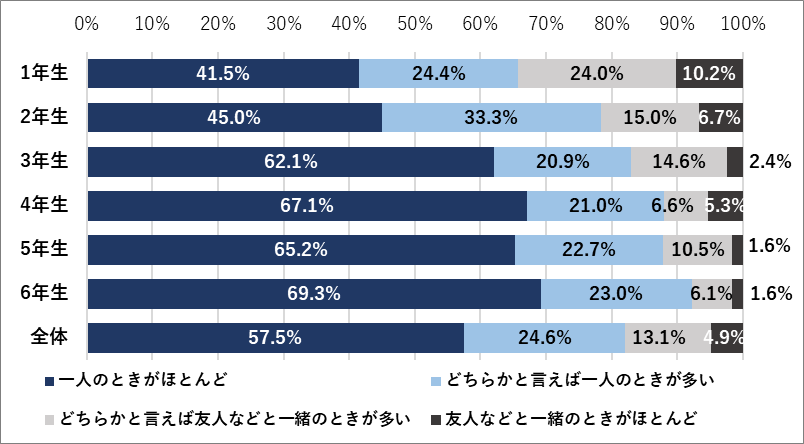

薬学部生全体では、授業以外で学習するときに「一人のときがほとんど」が57.5%であり、「どちらかと言えば一人のときが多い」をあわせると82.1%である。学年別でみると、友人と一緒に学習すると回答した割合が高いのは1年生の34.2%である。

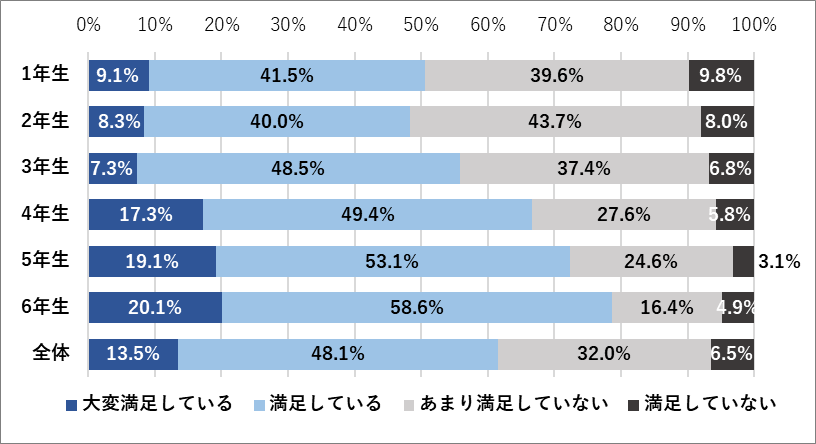

6.入学以降の総合的な学修成果(結果)満足度

薬学部生全体では、「大変満足している」が13.5%、「満足している」と合わせると61.6%が満足していると回答している。学年別でみると6年生がもっとも高く78.7%である。