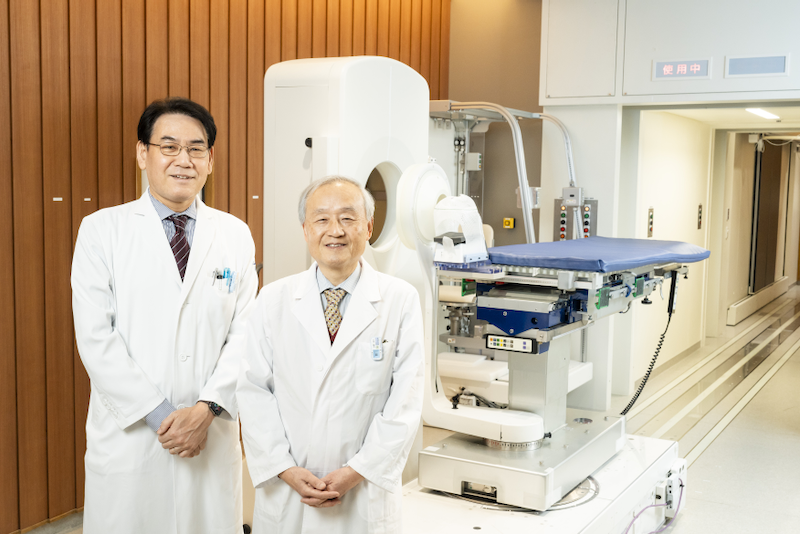

INTRODUCTION

放射線治療とは似て非なるBNCT

— 小野先生は、かなり早い時期からBNCTに関わってこられたと伺いました。

小野先生:もともと私は、京都大学医学部で研修医を終えて現在で言えば専攻医になった1976年から、がんの放射線治療に携わってきました。その後1991年に、京都大学原子炉実験所・附属原子炉医療基礎研究施設の教授に就任し、BNCTと本格的に関わり始めたのです。

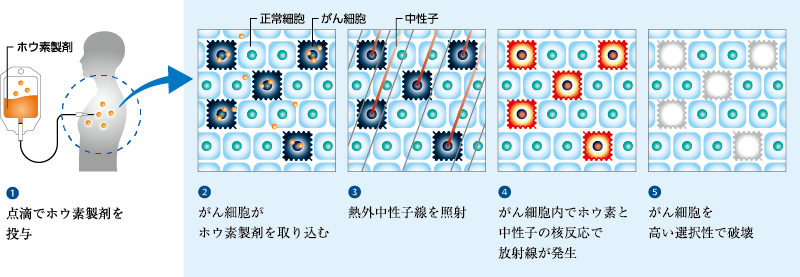

放射線治療とBNCTは、似ているようで大きく違います。BNCTでは打ち込んだ中性子線が、X線のように直接がん細胞に作用するわけではありません。あらかじめがん細胞に取り込まれていたホウ素薬剤に中性子線が当たると、ホウ素原子と中性子との核反応によってα粒子やリチウム-7原子核が生成されます。これらの粒子ががん細胞を死滅させるのです。たとえるなら活性のない抗がん剤を体内に入れ、それを活性化させるのに中性子線を用いる。そんな治療法といえばわかりやすいでしょうか。

— 二瓶先生も、センター長に就任してからBNCTと関わるようになられたのですか。

二瓶先生:そうです。私も1994年に京都大学病院の放射線腫瘍科に入局して以来、ずっと放射線治療に関わってきました。それだけにBNCTには当初、戸惑いを感じました。なぜなら中性子線を外から当てる方式自体はX線治療と同じですが、細胞レベルで起こっている現象はまったく異なりますから。

— BNCTについては、1990年代の半ば以降にエネルギーの高い熱外中性子が利用できるようになり、臨床研究が加速したそうですね。

小野先生:低エネルギーの中性子線では脳内の患部には充分に届かないため、以前は中性子線を放射する前に外科手術によって骨を外す必要がありました。ところが高エネルギーの熱外中性子線を使うようになり、脳腫瘍の治療時にも外科手術が不要となったのです。また放射線治療ではがん細胞だけでなく、放射線が照射された部位の周辺にある正常細胞もダメージを受けます。けれどもBNCTならホウ素薬剤が、選択的にがん細胞に集まるため、健常な組織には副作用をもたらしません。研究を進める中で2001年12月に、世界初となる頭頸部がんに対するBNCTを行いました。その成果を2002年にヨーロッパの学会で発表すると、世界中の研究者が注目するようになったのです。まさに「歴史が動いた瞬間」でした。実際にこれ以降、BNCTの症例数が急速に増え始めたのです。

最先端医療ならではの課題と、その先に見えている飛躍

— 頭頸部がんにも有効となると症例数が増えそうです。

小野先生:BNCTの優れた効果はほかにも、X線治療歴のある脳腫瘍の再発症例や、悪性髄膜腫の再発症例などにおいても確認されています。私がまだ京都大学に在籍していた頃から、当時の大阪医科大学脳神経外科学教室の先生方と数多くの共同研究を行ってきました。こうした経緯もあり本学が「関西BNCT共同医療センター」を立ち上げる運びとなったのです。

— 二瓶先生がBNCTに感じた戸惑いについて、もう少し詳しくお話ください。

二瓶先生:X線治療では、患者さんのCT画像上のどの部分にどれだけのX線が当たったのかを正確に推定できます。ところがBNCTの場合、中性子線を当てた効果は、細胞レベルで評価しなければなりません。仮に隣り合った2つのがん細胞に、同じように中性子線が当たったとしても、それらの細胞内に取り込まれているホウ素薬剤の濃度によって反応が変わってきます。もちろん、だからといってBNCTに効果がないという話ではなく、より正確に把握するための方法を模索しているのです。

小野先生:基本的には中性子線をたくさん当てるほうがCR(complete response)、すなわちがんの兆候がすべてなくなる完全奏効の率は高まります。けれども再発した切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部がんの患者さんでも、同じように中性子線を当てても、完全に治った症例とそこまで到達しなかった症例に分かれる。このあたりを明確にしたい。それができたら私は、ようやく研究から引退できるかなと思っています。

— とはいえ一定の治療効果は証明されています。

二瓶先生:もちろんです。だから保険診療となっているわけで、実際に治療の件数も右肩上がりで増えています。ただX線治療の場合は、放射した線量と効果の関係が非常にクリアで、それこそ数式化して表せるほどです。BNCTでも、放射した中性子線量と効果の関係を何とか明らかにしたいと考えています。

広がりつつある臨床適応症例の可能性

— BNCTの対象となるがんの種類は、増えているのでしょうか。

二瓶先生:その臨床適応の拡大も、今まさに課題として捉えています。今年の1月に学内でBNCT研究会を開催しました。そこで発表されたのが、脊髄腫瘍への臨床適応です。脊髄は脳から連続する中枢神経で、背骨の中の脊柱管と呼ばれる空間内にあります。背中の表面近くにあるので、中性子線が患部に届きやすく、治療を施す際の体位も患者さんに無理してもらう必要がありません。脊髄腫瘍の標準治療は今のところ外科手術とX線治療ですが、X線治療をBNCTに置き換えられるのではないかと考えています。

— 現状の装置では、適切な部位に中性子線を当てるための患者さんの体位も制約条件となりますね。

小野先生:治療室の一方の壁からしか中性子線を出せないし、中性子線は遠くまで届きませんから、体位には制約があります。回転ガントリーを使うX線治療なら、360度どの角度からでも患者さんに当てられます。けれども中性子線を発生させるためには巨大な装置が必要なので、回転させるのは難しい。回せなくても2方向から出すなどの工夫が考えられています。ほかにもフラックスと呼ばれる、単位時間に単位面積を通過する中性子数を増やして照射時間を短くする工夫や、できるだけ体内の深くまで中性子線を入れる研究などが、産学連携で進められています。

— 中性子線を放射する装置が改良されれば、保険適用できるがんがさらに増えそうです。

二瓶先生:現時点では細かいところまで詰めきれていませんが、四肢にできる肉腫も対象になると思います。肉腫はX線治療に対して抵抗性の腫瘍なので、BNCTを用いれば治療効果を高められると考えています。肉腫なら現状の装置で中性子線を当てやすい点もメリットです。

ブレイクスルーをめざして、研究をさらなる高みへ

— BNCTに取り組む医師は増えているのでしょうか。

小野先生:研修医や専攻医等の若い人たちの中から興味を持つ人が、少しずつ増えていますよね。

二瓶先生:そうですね。まずがん治療をやりたいと考え、そこから放射線治療に興味を持ち、その延長線上でBNCTを学びたいと思う。そんな流れで、放射線腫瘍科に勉強しに来てくれる若い医師が増えつつあります。

小野先生:京都大学ではBNCTの基礎に関する講義は、私が医学部生だった頃からありました。放射線基礎医学の講義に組み込まれていて、今でも教科書に載っています。私が実際に治療に関わり始めたのはたしか1987年、大阪府熊取町の附属原子炉医療基礎研究施設に教授として着任する4年前でしたから、思えばもうずいぶん長く関わっています。

— BNCTに関わる人材育成も、今後の重要課題ですね。

二瓶先生:そのとおりです。私は放射線腫瘍学教室の教授と、関西BNCT共同医療センターのセンター長を兼任していますから、BNCTはもちろんX線治療も発展させなければなりません。ただBNCTに取り組むとしても、X線治療の素養が不可欠だと思います。

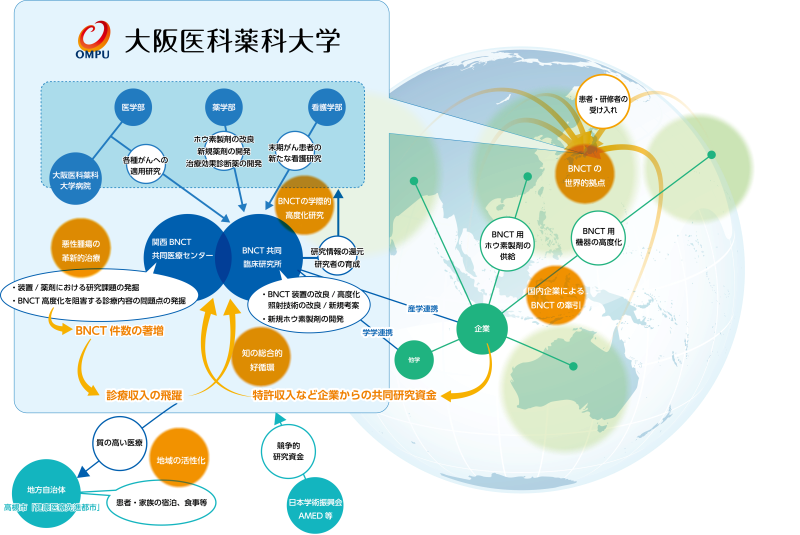

—BNCT研究会では、薬学部や看護師からの研究発表もありました。本学ならではの学部間連携も期待できそうです。

二瓶先生:BNCTではホウ素製剤も欠かせない要素です。薬学部では新たなホウ素化合物やドラッグデリバリーシステムの開発が進められています。先日の研究会でも、薬学部から2人の研究者が発表していました。同じく研究会で発表のあった「BNCTにおける看護の実践報告」では「患者の代弁者になるのが看護師の役割」とのひと言が、強く印象に残りました。当たり前の話ですが、関西BNCT共同医療センターは医学・薬学・看護学の三位一体の体制だからこそ成り立っているのだと改めて感じました。

— 今後、BNCTで何らかのブレイクスルーが起こるとすれば、それは何でしょうか。

小野先生:第一は中性子線の照射技術でしょう。単位時間に照射できる中性子線の量を増やせるようになれば、一度の治療で体位を変えて別の方向から照射できる。その意味では中性子線照射装置の進歩には大いに期待しています。もう一点は、他科との連携です。BNCTだけでCRまで持っていけなくても、腫瘍が小さくなれば外科手術で切除できる可能性が出てくる。X線治療と違って、BNCTなら正常組織の損傷が少ないから、治療後の薬の効き方も良くなると思います。

二瓶先生:現状でBNCTの対象となるのは再発した切除不能な頭頸部がんだけですが、初発症例にも対応できるようになれば、外科手術との併用に加えて抗がん剤との併用も考えられます。もちろん標準治療がすでにある症例を変えるのは、かなりハードルが高いですが、逆にいえばBNCTにはそれぐらいの可能性が秘められていると思います。