食道がんの診断と治療

大阪医科薬科大学 一般・消化器外科

食道がんについて

日本では年間およそ1万人が食道がんで亡くなっています。消化器癌の中では胃癌・大腸癌に比べると頻度の低い癌ですが、膵臓癌と並んでもっとも治療の難しい癌といえます。50歳代から60歳代にかけて発症率が高くなり、男女比は10対1と圧倒的に男性の患者さんに多くみられます。タバコやお酒は食道がん発生のリスクを高める危険因子とされています。これらの危険因子は舌癌や咽頭癌、喉頭癌、胃癌の危険因子とも共通するため、食道がんになった人はこれらの癌にもなりやすく、逆にこれらの癌になったことがある人は食道がんにもなりやすいといえます。

食道は、のど(咽頭)と胃をつなぐ管状の臓器で、胃や腸のように消化機能はありません。胸の中は、左右の肺がおさまっている「胸腔(きょうくう)」というスペースと、中央の心臓や大動脈などのある「縦隔(じゅうかく)」というスペースで構成されています。食道は「縦隔」を上下に走っており、上部は気管と背骨に挟まれ、下部は心臓と大動脈、肺に周囲を囲まれています。

食道内壁の粘膜は、皮膚と同じ扁平上皮からできており、日本人の食道がんのほとんど(95%程度)はこの扁平上皮細胞から発生する扁平上皮癌です。一方欧米では胃や腸と同じ円柱上皮から発生する腺癌が半数以上を占めています。これは欧米人には下部食道の扁平上皮が円柱上皮におきかわるバレット食道が多いためであり、バレット食道の発生は胃液が食道へ逆流して起こる逆流性食道炎と関連しているといわれています。最近は日本でもこのバレット食道がんの発生率が徐々に増加しています。

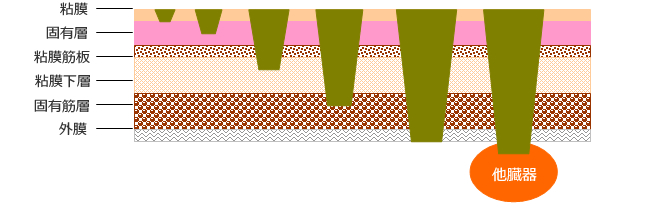

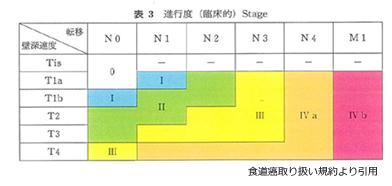

食道がんの進行度(ステージ)は3つの因子によって決まります。ひとつめは癌が食道の壁のどの程度の深さまで進んでいるかで、これを壁深達度(T因子)といいます。食道の壁は粘膜(粘膜上皮層、粘膜固有層、粘膜筋板)、粘膜下層、固有筋層、外膜に分かれており、最初は粘膜上皮から発生した癌が進行とともに次第に深い層に入り込み、ついには食道壁を超えて周囲にある気管や大動脈、肺、心臓などに直接浸潤していきます。内視鏡(胃カメラ)で切除して治るのは、リンパ節転移のない、粘膜固有層までの病変に限られます。

ステージを決める次の因子はリンパ節転移(N因子)です。食道はリンパ管が網の目のように発達しており、早い時期からリンパ節に転移します。胃癌や大腸癌とちがって、食道がんの場合は、粘膜下層まで癌が進むと半数近くの人がすでにリンパ節に転移しています。リンパ節に転移があってもそれが完全に切除できれば根治も望めますが、一般に転移リンパ節の個数が多くなるほど再発率も高くなります。喉からお腹まで長く走る食道では、リンパ節転移は頚部、縦隔、腹部の3つの領域にまたがって広がっていきます。上部にできた食道がんでは頚部のリンパ節に、下部の食道がんでは腹部のリンパ節に転移する確率が高くなりますが、食道がんでは原発部位の近くから順に広がっていくのではなく、ある部分を飛び越えて突然遠く離れたところのリンパ節にとんでいったりすることもあります。したがって食道がんの手術ではふつう、くび・むね・おなか、の3箇所を切ってリンパ節を摘出することが多いのですが(これをリンパ節郭清といいます)、下部にできた食道がんで他にリンパ節転移がみられない場合などは、頚部のリンパ節郭清を行わない場合もあります。

進行度を決めるもう一つの因子は他臓器転移(M因子)です。食道壁や周囲の血管に癌細胞が入り込むと、血液の流れにのって離れた場所、例えば肝臓、肺、骨などに転移していきます。このような場合には手術でとりきれることが少ないので、抗癌剤の治療が中心になります。

壁深達度(T)、リンパ節転移(N)、他臓器転移(M)の3つの因子から、食道がんの進行度(ステージ)が決まり、ステージが早いほど、根治の可能性が高くなります。

食道がんの症状

内視鏡で切除できるような初期の食道がんではほとんど自覚症状はありません。これらは健康診断や人間ドックで偶然発見されることも多いのですが、通常の胃カメラでは早期の病変は見つけにくく、ルゴールという色素を食道にかけることによって発見率は高くなります。しかし、ルゴールをかけるとしみますので一般の検診ではやっていない病院・医院が多いようです。最近NBIという特殊な光で観察する内視鏡が開発され、これを用いるとルゴールを散布しなくても早期の食道がんが発見しやすくなります。

比較的初期の癌でも胸やけや、熱いものを飲み込んだときのしみるような感じ、などの自覚症状が出ることもあります。また、先に述べたバレット食道がんの人は、もともと逆流性食道炎の症状、つまりきみずが上がる、朝起きた時胸やけがする、などの症状を持っている人が多いようです。

進行すると食道内腔が狭くなり、まず固形食がつかえるようになります。しかしこの段階でもまだ手遅れというわけではないので、すぐに検査を受けることをお勧めします。さらに進行すると水も通らなくなってどんどん痩せてきたり、胸の中に重石を抱えているような圧迫感や、背中の痛みを感じるようになります。

声帯を動かす働きをする反回神経の周りのリンパ節に転移が起こると、嗄声(させい)といって声がかすれたり、水を飲み込んだときにむせやすくなったりします。

食道がんの診断

前述したように、早期に食道がんを発見するためには検査を受けるしかありません。特に50歳以上、飲酒・喫煙習慣のある方は、定期的に内視鏡検査を受けることをお勧めします。内視鏡検査にしても透視(バリウムを飲む検査)にしても、一般の検診では胃の病変を発見することに重点が置かれているため、先に述べたような食道の症状のある方は、検査前によく伝えておくことが大切です。

いったん食道がんの診断がついた後、癌の拡がりを調べて進行度(ステージ)を判定して、治療方法を決めるために、以下のような検査を行います。

- 食道造影

- 内視鏡検査

- 超音波内視鏡

- CT

- MRI

- PET

- 腫瘍マーカー

食道がんの治療

内視鏡的粘膜切除

リンパ節転移のない早期癌が対象になります。胃癌や大腸癌の場合は、早期癌は壁深達度の粘膜下層までの癌を指しますが、食道がんでは粘膜内にとどまる癌を早期食道がんといいます。食道がんの場合は、比較的浅い段階からリンパ節に転移をきたします。早期食道がんのなかでも、粘膜固有層までにとどまっていればリンパ節転移の可能性はほとんどないため、内視鏡治療を行うことが可能です。これは当院消化器内科で施行します。

切除した組織は顕微鏡で詳しく調べ、実際に癌が粘膜固有層までに留まっていて、切離断端に癌が存在しなければ(すなわち採りきれていれば)これで治療は終了です。後は切除の傷跡が順調に治っているかどうかを内視鏡で確認します。切除組織の切り端まで癌が及んでいた場合は、もう一度追加切除ができる場合もありますし、手術や放射線化学療法といった追加治療が必要になる場合もあります。癌が粘膜筋板を超えて浸潤していた場合にはリンパ節に転移している可能性があるため、何らかの追加治療を行ったほうが良いでしょう。

化学放射線療法(CRT)

根治の目的で放射線治療単独、あるいは化学療法(抗癌剤治療)単独で行われることは少なく、通常は両方を同時に行なう化学放射線療法が一般的です。この場合抗癌剤としては5-FUやシスプラチン、時にアドリアシン、ネダプラチン、タキソテールなどが用いられます。放射線と抗癌剤治療を同時に行うのでは副作用が強すぎて大変ではないかと心配される方もあるでしょうが、抗癌剤には放射線の感受性を高める作用もあり、両方同時に行うことで相乗効果が期待できます。

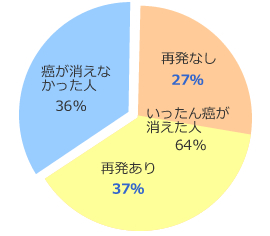

何らかの原因で手術ができない場合や、他臓器浸潤・遠隔転移があり根治手術が不可能なときにも、化学放射線療法を行うことになります。また手術の適応がある場合でも、化学放射線療法で完治するケースの報告が増えており、食道がん治療の選択枝のひとつと考えられるようになってきました。当院で治療されたステージⅡ、Ⅲの化学放射線療法の成績では、64%の方で肉眼的にいったん癌が消失しています。しかしこのうちの約半数の方に再発が起こっていますので、最終的に完治した方は全体の27%ということになります。

何らかの原因で手術ができない場合や、他臓器浸潤・遠隔転移があり根治手術が不可能なときにも、化学放射線療法を行うことになります。また手術の適応がある場合でも、化学放射線療法で完治するケースの報告が増えており、食道がん治療の選択枝のひとつと考えられるようになってきました。当院で治療されたステージⅡ、Ⅲの化学放射線療法の成績では、64%の方で肉眼的にいったん癌が消失しています。しかしこのうちの約半数の方に再発が起こっていますので、最終的に完治した方は全体の27%ということになります。

具体的な治療プランは、患者さん毎に多少の違いはありますが、一般的に化学放射線療法だけで治療しようとする場合は、60Gy(グレイ)くらいの量の放射線をあてる必要があります。1回(1日)に2Gyずつあてると、30回の治療が必要です。「週5日照射して2日休む」というサイクルで、最低でも6週間かかります。途中で副作用のために中休みをおく必要が出てきた場合は、それに応じて治療期間が長くなります。副作用としては、食欲が落ちたり、身体がだるかったり、放射線をあてている部位に応じて胸焼けや、のどの痛み、口内炎ができたりすることがあります。

また自覚症状のない副作用として、骨髄の機能が低下して白血球や血小板の数が減ることがありますので、治療中は定期的に採血をする必要があります。これらの副作用は、治療後1ヶ月もすれば消失しますが、晩期毒性といって、何ヶ月もたってから出てくる副作用もあります。特に放射性肺臓炎をおこすと、重症の場合は呼吸不全をきたし命にかかわることもあります。肺や心臓のまわりに水がたまることもあります。これらはいったん起こると利尿剤などを飲んでも治りにくく、水の量が多くなって心臓や肺を圧迫する場合は、針で水を抜く場合もあります。重篤な晩期毒性の発生は数%程度と考えられます。

しかしこの治療法のメリットは、何といっても食道を温存でき、手術に伴うリスクも回避できるということです。後にも述べますが、食道がんの手術は大手術であり、術後に命にかかわるような合併症をおこす可能性もあり、一生涯機能障害として残るものもあります。化学放射線療法の晩期障害も重篤な経過をたどる場合もありますが、これで治れば生理的機能の喪失が回避できます。

一方、この治療法の問題点のひとつは、治療により癌がすべて消えたかどうかの判定が難しいことです。化学放射線治療により癌細胞は壊死しますが、生き残った細胞は食道の粘膜面よりも奥深いところに残存することが多いのです。ですから化学放射線療法後に内視鏡で生検を行っても、これらの細胞を採取することはできません。定期的にいろいろな検査を行って、再発していないかどうかをチェックしていく必要があります。不幸にして癌が再発した場合や化学放射線療法後に癌が残った場合には、次の治療法が問題になってきます。というのは、放射線は同一の部位には60Gyくらいまでしかあてられないからです。

この段階で遠隔転移などがなければ、手術が可能な場合もあります。これをサルベージ(救済)手術といいます。しかし放射線治療後は組織が繊維化で硬くなっており、最初から手術をする場合に比べて格段に手術が難しくなり、したがって手術リスクも大きくなるのです。手術不能の場合は抗癌剤による治療を続けて延命を図るか、緩和治療(苦痛を取り除く治療)を行うことになります。

手術

治ることを目指した食道切除手術の適応は、ステージIからIIIの食道がんです。ただし、高齢であったり、心臓や肺などに重篤な併存病がある場合には手術できない場合があります。一方でステージIVは根治手術の対象とはなりませんが、食事が食べられるようにするためのバイパス手術や、胃や小腸に栄養チューブを入れるための手術は行われることがあります。

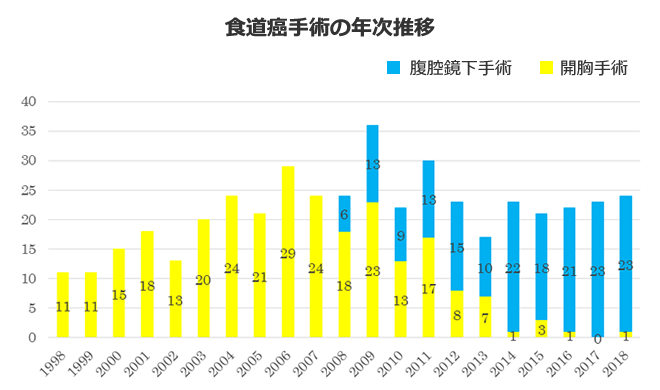

胸部食道がんの場合、食道を切除するためには開胸といって胸を開けることが必要になります。食道は心臓の裏、背骨の前にあり、通常は右の胸を開けて、食道まで到達します。ただし当院では、右胸に4, 5ヶ所の穴を開けて、高性能のカメラで観察しながら細い鉗子でリンパ節と食道を切除する「胸腔鏡下食道切除」をおもに行っています。従来の開胸手術と比べて、明らかに患者さんの精神的・肉体的負担が少なく、術後肺炎の減少、入院期間の短縮を認めています。

さらに、2018年度からは食道がんに対する「ロボット支援下食道切除術」が保険収載されました。従来の胸腔鏡下手術と比べて、繊細な操作が可能であり、食道がん手術の合併症の一つである、反回神経麻痺(嗄声や嚥下障害の原因となる)の減少などが期待されています。

胸部手術の間は、右側の肺をしぼませておいて、左側の肺だけで呼吸をすることになります。手術中は人工呼吸器で換気しているので心配いりません。胸部操作が終わった段階で右肺を膨らませますが、時には一部の膨らみが悪いまま無気肺という状態になったり、痰が多いときは肺炎を起こしたりすることがあります。これらを予防するためにも、術後半日くらい人工呼吸器で加圧したり、痰を吸ったりします。この間は患者さんには苦痛のないように睡眠剤を使用します。

食道を切除した後は胃を管状にして持ち上げ(胃管といいます)、食道とつなぎます(食道胃管吻合)。したがっておなかの操作も必要となりますが、おもに腹腔鏡手術で行っています。以前に胃の手術をしてるような場合には、小腸や大腸を再建臓器に用いることもあります。

食道がんに限らず一般に癌の手術では、その臓器だけを切除するのでなくリンパ節郭清という操作が必要です。特に食道がんでは、比較的早い段階からリンパ節に転移してきますので、転移リスクのあるリンパ節を切除する必要があります。その際、小さな転移は肉眼では判別できないので、腫れているリンパ節だけでなく転移しやすい箇所のリンパ節をまとめてとってきます。通常は縦隔(胸の中)や腹部に加えて、頚部のリンパ節も郭清します。したがって食道の手術では、胸とおなかに加えて頚部(けいぶ)も切る必要があるのです。ただし、下部食道の癌では頚部の郭清を行わないこともありますし、腹部食道に限局した癌であれば開胸操作も行わずに腹部からのみのアプローチですむ場合もあります。

以上のように、食道がんの手術は、消化器の手術の中でも大きくて様々な術式が選択される手術です。以前に比べると比較的安全に行われるようになってはきたものの、手術後に様々な合併症を起こすことがあります。手術前から肝硬変や糖尿病など、何らかの併存症をもっている方ほど合併症発症のリスクが高くなります。食道がんの手術は、手術症例数はもちろん、術後管理にも慣れたスタッフやICUなどの設備が充実した病院を選ぶことが大切です。当科における食道がん術後の5年生存率(根治したと考えられる人)は56%です。

集学的治療

手術の前や後に放射線療法や化学療法を行なうなど、複数の治療法を組み合わせて根治性を高めようとする方法です。日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)で行われたステージ II/IIIの食道がんの治療法に関する臨床研究において、先に化学療法を2クール行なってから手術する方が、手術をしてから化学療法を追加するより、治療成績が良かったという結果が出ました。この結果により、ステージII/III食道がんにおいては術前化学療法後の食道切除が「標準治療」として確立しています。ただし、この試験では、治療が完遂できた人の割合や、癌を完全に取りきることができなかった人の割合が、2群間で差があるなど、若干の問題点も指摘されています。

術前治療には2ヶ月の期間がかかりますし、もし抗癌剤が効きにくいタイプの癌であった場合、術前の化学療法中に癌が進行して手術ができなくなるという可能性もあります。したがって、当院では、化学療法内科と外科との連絡を頻繁に行って、手術のタイミングを逸することのないように努めています。

治療方法を決めるにあたり

食道がんの治療は、医師から治療方針、治療期間、各治療法のメリット・デメリットなどの説明を十分にうけ(インフォームドコンセント)、患者さんの価値観などを加味して、患者さん自身が最終的な治療方法を決定する時代になりつつあります。最近は、主治医以外の医師の意見を聞くセカンド・オピニオンも普及してきたので、これを利用して複数の医師から意見を聞くのもよいでしょう。

食道がんの診断・治療方法は日々進歩しています。大阪医科薬科大学一般・消化器外科では最新の情報を提示しながら、豊富な経験に基づいた診断と治療を行っています。

担当医師外来(火・木曜日)

李 相雄

胃外科について

当科では、近畿圏では有数の手術件数である年間150例前後の胃がん外科手術を行っています。上部消化管外科グループとして、食道外科と胃外科専従のスタッフ(田中亮、今井義朗、松尾謙太郎)が、外来での術前診察・検査、入院中の手術・周術期管理、退院後の外来診察・補助化学療法・検査を、一貫して行っています。さらに、入院中および退院後の外来診療では、上部消化管グループの医師だけでなく、認定看護師、薬剤師、栄養士、臨床栄養士、リハビリテーションセラピスト、医療ソーシャルワーカー、かかりつけ医 からなるチーム医療を実践しており、患者さんに寄り添ったがん治療を行えるような体制作りを心掛けています。

胃外科のあゆみ

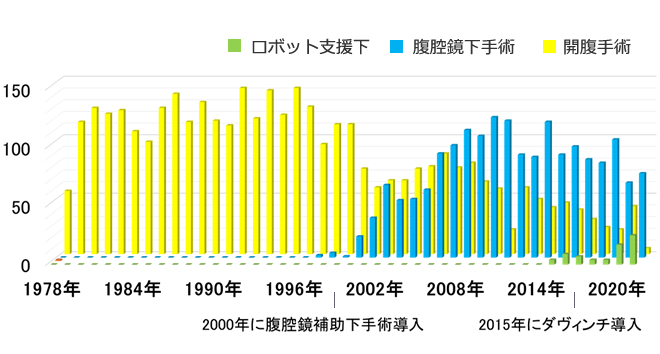

当科の胃がん外科の歴史は、1978年に胃外科の大家である岡島邦雄先生が第2代目教授として就任されたのに端を発しています。当時は、胃がん手術の大半は高度進行胃癌であり、根治性を高めるために大動脈周囲リンパ節郭清や左上腹部内臓全摘術などの超拡大手術を行い、術後遠隔成績の向上に大きく寄与して参りました。一方、早期胃癌に対しては、当時から縮小手術(迷走神経温存手術や幽門保存手術)を積極的に行い、胃切除後のQOL(生活の質)向上を目指した手術術式の開発にも取り組まれ、現在の胃がん外科治療の礎を築かれるという功績を残されました。

1997年には、やはり胃外科の大家である谷川允彦先生が第3代目教授として就任されました。すでに食道胃接合部癌に対する「横隔膜くり抜き法」という、術後のQOLを重視した胃がん手術を考案されていました。当科では、「個別化化学療法」、「低侵襲手術」の治療開発に先駆をつけられ、重要なエビデンスを残されました。「個別化化学療法」では、テーラーメイド治療のひとつである「抗癌剤感受性試験」の胃がん治療での科学的根拠を構築するとともに実用化(保険適応)にも尽力されました。「低侵襲手術」では、2000年に、他施設に先駆けて早期胃がんに対する腹腔鏡下胃切除術を本格導入し、今日の外科治療の低侵襲化という潮流に先鞭をつけられました。

当科では2019年3月までに西日本では最大の1630例の腹腔鏡下胃がん手術の実績があり、国内外から高く評価されています。2003年には胃の切離と消化管再建をも腹腔鏡下に行う「完全腹腔鏡下胃切除術」をいち早く導入しました。この手術は美容面や安全性に優れた「体にやさしい手術」であり、これまでに数多くの学術集会や国際科学雑誌での発表を通じて、外科臨床への還元と社会への啓発に努めて参りました。

2013年には、長く教室の胃外科を支えてこられ、「胃切除後QOL・機能評価」をライフワークとされてきた野村栄治先生が、東海大学医学部附属八王子病院消化器外科教授として栄転されたのを契機に、当科の胃外科も新たな時代を迎えることになりました。2022年4月より岡島邦雄先生、谷川允彦先生、野村栄治先生のもと長きに渡り当科胃外科を支えられた李相雄先生が第5代目教授として就任となり、教室に受け継がれてきた"art, science and humanity"を第一義におき、日々の外科臨床に取り組んでいます。

胃がんの治療について

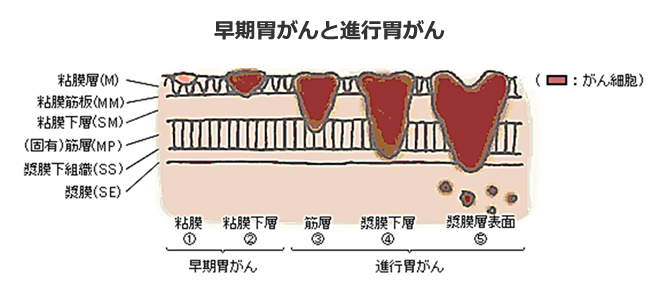

胃がん細胞は粘膜から発生します。がん細胞が増殖して次第に深く広まっていきます。がんの広がりが粘膜下層までにとどまるものを早期胃がん、筋層にまで達したものを進行胃がんといいます。

胃がんに対する治療法には、内視鏡的切除や手術、化学療法などがありますが、病気の進行や患者さんの状態に応じて適切な治療が選択されます。

通常、「手術」はリンパ節転移のリスクがある胃がんで選択されます。したがって、胃がんを治すためにはリンパ節切除(郭清という)を伴う完全切除が必須です。胃がんの大きさやリンパ節への転移の有無などに応じて、腹腔鏡やロボット支援下手術もしくは開腹による外科手術が行われます。

手術にはアプローチ(開腹か腹腔鏡・ロボット支援)による分類と、胃の切除範囲による分類があります。

1)アプローチによる分類:開腹手術と腹腔鏡下手術(ロボット支援下手術)

- 開腹手術:腹部を15-20cmの長さで切って胃を切除する方法です。直接、臓器やがんに触れながら手術ができるので、技術的に安定しています。おもに高度進行がんやおなかに癒着がある場合に行われます。

腹腔鏡下手術:腹部に数か所小さな穴を開けておなかを炭酸ガスで膨らませた状態で、棒状のカメラや鉗子などの手術器具を入れて手術をする方法です。腹部に入れた高性能カメラによってモニターに大きく映し出された映像を見ながら手術を行います。手術後の創の痛みが軽い、手術後の腸の動きが回復するまでの期間が短い、手術後の入院期間が短いなどの長所があります。

腹腔鏡下手術:腹部に数か所小さな穴を開けておなかを炭酸ガスで膨らませた状態で、棒状のカメラや鉗子などの手術器具を入れて手術をする方法です。腹部に入れた高性能カメラによってモニターに大きく映し出された映像を見ながら手術を行います。手術後の創の痛みが軽い、手術後の腸の動きが回復するまでの期間が短い、手術後の入院期間が短いなどの長所があります。

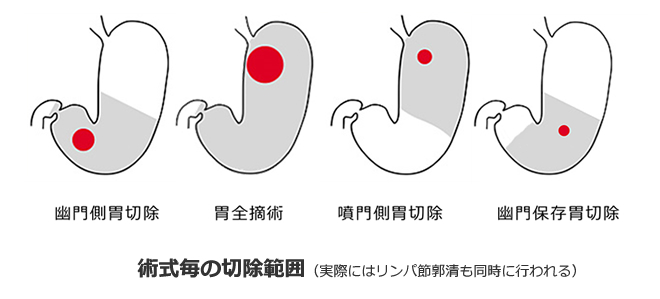

2)胃の切除範囲による分類

「胃の出口」を幽門、「胃の入口」を噴門、といいます。幽門を含めて胃の出口側約2/3を切除する術式を幽門側胃切除術、噴門部を含んだ胃の入り口側を切除(1/3~1/2)する術式を噴門側胃切除術、幽門と噴門を含めて胃をすべて切除する術式を胃全摘術といいます。

腹腔鏡下胃切除の適応と治療成績

当科ではこれまでの腹腔鏡下手術の経験を生かして、根治性を損なうことなく、進行胃がんに対しても腹腔鏡下手術を積極的に行っており、より侵襲の少ない治療が可能となっています。なお、当科で2009年までに行った601例の腹腔鏡下胃がん手術の治療成績は米国外科学会の学術誌に登載され、「第3版胃癌治療ガイドライン」(2010年10月改訂)にも参考文献として紹介されています。これまで、進行胃癌に対しての腹腔鏡下手術の有効性は明らかではなかったですが、進行胃がんに対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の安全性と根治性を従来の開腹手術と比較したランダム化試験が本邦で行われたのですが、第94回日本胃癌学会で腹腔鏡下手術の有効性を初めて報告されました。当科でも多くの患者さんに参加していただきました。進行胃癌に対する腹腔鏡下手術の安全性につきましては、李相雄教授が、研究グループを代表して米国臨床腫瘍学会で発表されました。

ロボット支援胃がん手術

Qualityの高い外科治療を目指したロボット(da Vinci Surgical System)支援胃がん手術

高度進行胃がんに対する治療戦略

当科では、早期胃癌に対する低侵襲治療を積極的に取り組んできた一方で、高度進行胃癌に対しては、伝統的に行ってきた拡大郭清手術に加えて、化学療法内科・放射線科との連携による集学的治療により治療成績の向上を実現しています。大きな進行胃癌、リンパ節転移が広範な進行胃癌に対しては標準治療である「手術、補助化学療法」では、期待する治療成績が得られないことがわかっています。当院では、胃がん化学療法を専門とする化学療法内科と私たち外科医が毎週カンファレンスを行い、総合的な視点から個々の患者さんに応じた治療法を提案・提供できるよう取り組んでいます。例えば、「術前化学療法」「術前放射線療法」により腫瘍の縮小を図った後に、私たち外科医が「治癒向上を目指した拡大根治手術」を行い、さらに「術後補助化学療法」で治療効果を高める、といった具合に個々の患者さまの治療成績の向上を目指して、最新・最適の医療を提供できるように日々努力しています。

胃がん外科治療のまとめ

当院では、胃がん治療を専門とする消化器内科医、化学療法内科医との連携を密に取りながら、ひとりひとりの患者さんに最適の治療法を提供できるよう、「胃がん医療チーム」として診療に取り組んでいます。

さらに当科では、

①進行胃癌に対して治療向上を目指した集学的治療、

②早期胃癌に対して胃切除後のQOL向上を目指した機能温存胃がん手術、

③低侵襲を目指した完全腹腔鏡下胃切除術、

④精緻な手術による安全性と根治性の向上を目指したロボット支援下手術 などの新しい胃がん外科治療を実臨床に取り入れています。

これまでご紹介してきた背景を持ち合わせている当施設だからこそ、患者さまのニーズや病態に応じた最適の治療法を提供することができるのではないか自負しています。最後になりますが、研究機関としての側面もある大学病院として、国立がん研究センターがん研究開発費研究班を中心とする共同研究グループである「日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)の胃がんグループ」と関西圏の主要な病院の共同研究グループである「大阪消化管がん化学療法研究会(OGSG)」に属しており、胃がんに対する標準治療の確立と治療成績の向上に寄与することを目的として多施設共同臨床研究にも積極的に参画しています。