お問い合わせ contact

〒569-8686

大阪府高槻市大学町2-7

TEL

072-683-1221(代表)

患者様へ、ご相談は外来を受診してください。

専門外来紹介

上部尿路癌(腎盂癌、尿管癌)と診断された患者様へ

上部尿路腫瘍に対する当科の治療戦略

1, 腎臓・尿管を摘除せずに根治する上部尿路癌レーザー治療 “OMC-LRV”

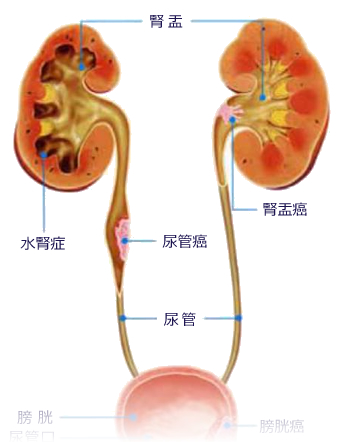

尿路とは腎臓でつくられた尿が体外に排出されるまでの通路 のことをさします。 この通路は尿路上皮という粘膜で覆われておりこの通路から 発生する腫瘍を尿路上皮腫瘍と呼びます。

尿路とは腎臓でつくられた尿が体外に排出されるまでの通路 のことをさします。 この通路は尿路上皮という粘膜で覆われておりこの通路から 発生する腫瘍を尿路上皮腫瘍と呼びます。

このうち、約90〜95%が膀胱内に発生する尿路上皮腫瘍と 言われていますが、それより上流(腎盂、尿管)で発生する 腫瘍が上部尿路腫瘍と呼ばれます。具体的には 尿管腫瘍、腎盂腫瘍が含まれます。

これらの腫瘍は発生頻度は膀胱腫瘍に比べると低いですが、 発見が難しく、進行が早いという特徴が知られています。

当院では、これらの上部尿路腫瘍(腎盂、尿管) に対しての診断、加療において、集学的加療に 取り組んでいます。

腎盂癌、あるいは尿管癌と診断された場合、腫瘍 が存在すると考えられる片側の腎臓から尿管まで を切除する腎尿管全摘除術が必要になりますが、 私達の施設では、より治療効果を高めるために、様々な治療オプションを患者様の病状に合わせて考慮しています。

腎盂、尿管に発症した腫瘍に対しては、小さな腫瘍でも腎臓と尿管を全て摘出する腎・尿管全摘術が標準治療ですが、当科では、レーザー治療とアジュバント化学療法を用いて、腎尿管全摘術を行わずに腎盂尿管癌を根治する、臓器温存治療を行っています。

この術式の利点は、勿論、腎機能を温存できること、そして、手術を回避できることです。腎臓 を温存することのより深い意味は、単に腎機能を保つのみならず、術後再発、転移が発症した際に 治療の可能性と生存率を大きく拡大することです。尿路上皮癌に対する抗癌剤は、腎臓毒性が強い ため、腎臓を一つ摘除してしまうと、もし術後に転移・再発などが発症した際に、化学療法などの十 分な治療が行えず、生存率を低下させてしまうことが少なくありません。

当科では、腎盂・尿管癌をトータルにケアするために、できる限り腎臓を温存する治療を推奨して います

2、術前化学療法+リンパ節廓清術

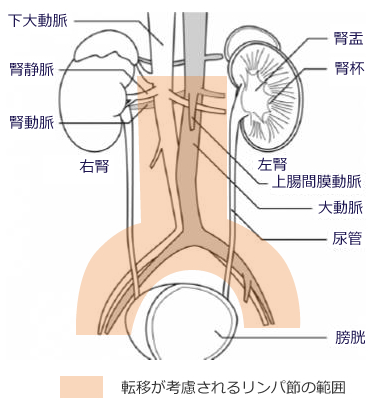

近年の報告では腫瘍が転移しやすいリンパ節 を積極的に手術時に切除することが、手術後の 再発予防に効果があることが示唆されており、 私達は積極的に取り組んでいます。

近年の報告では腫瘍が転移しやすいリンパ節 を積極的に手術時に切除することが、手術後の 再発予防に効果があることが示唆されており、 私達は積極的に取り組んでいます。

3、腹腔鏡下リンパ節郭清術

私達は、腹腔鏡下前立腺全摘除術、そして、精巣腫瘍に対する腹腔鏡下後腹膜リンパ節廓清術(高度医療に認可されています)といった、高度な腹腔鏡技術を生かして、本疾患に対しても、より低侵襲な腹腔鏡カメラを用いた腹腔鏡下リンパ節廓清術にも取り組んでいます。

私達は、腹腔鏡下前立腺全摘除術、そして、精巣腫瘍に対する腹腔鏡下後腹膜リンパ節廓清術(高度医療に認可されています)といった、高度な腹腔鏡技術を生かして、本疾患に対しても、より低侵襲な腹腔鏡カメラを用いた腹腔鏡下リンパ節廓清術にも取り組んでいます。

4、術後放射線補助療法を加えた集学的治療

手術で摘出した組織を詳細に検討し、必要と判断した場合には、術後に化学療法に加えて、放射線療法を追加し、良好な成績を得ています。

治療を希望される場合のお手続き

○ 大阪医大式レーザー治療とアジュバント化学療法を用いた腎盂尿管癌の臓器温存治療OMC-LRV”を希望される場合のお手続き

- 大阪医大式レーザー治療とアジュバント化学療法を用いた腎盂尿管癌の臓器温存治療“OMC-LRV”をご希望される患者様は、現在おかかりの病院の主治医にご相談いただき、診療情報提供書・検査データ等をご用意のうえ、おかかりの病院の予約業務担当者から当院広域医療連携センター医療連携室にてご予約下さい。患者様、ご家族様個人からの受診予約申し込みは受け付けておりませんのでご注意ください。

女性医師による女性泌尿器科外来

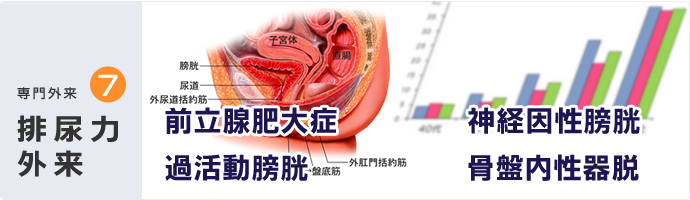

女性泌尿器外来は女性に特有または多くみられる、骨盤臓器脱、尿失禁、過活動膀胱、神経因性膀胱などについて診療する外来です。

排尿に関わる病気は、生活の質を下げてしまい、心の健康に大きく影響をあたえます。普段、泌尿器科を受診しにくいと感じられる女性の患者様にも気軽に来院いただきやすいよう女性医師による女性泌尿器科外来をおこなっています。

当科の女性泌尿器科では 行動療法、薬物療法等の保存的治療から、骨盤臓器脱、尿失禁、過活動膀胱、間質性膀胱炎に対する投薬や理学療法、最新の外科的手治療まで提供できる体制を整えております。

何か心配なことがございましたらいつでも受診ください!

主な病気

過活動膀胱

過活動膀胱は急に我慢できないような尿意がおこる、急にトイレに行きたくなり我慢ができずに漏れてしまう、などの症状が見られます。膀胱に尿がそれほど貯まっていないにも関わらず、膀胱の筋肉が収縮してしまう(不随意収縮)がおこることによりこのような症状が出現します。40歳以上の男女の8人に1人が過活動膀胱の症状をもっているといわれています。

過活動膀胱は急に我慢できないような尿意がおこる、急にトイレに行きたくなり我慢ができずに漏れてしまう、などの症状が見られます。膀胱に尿がそれほど貯まっていないにも関わらず、膀胱の筋肉が収縮してしまう(不随意収縮)がおこることによりこのような症状が出現します。40歳以上の男女の8人に1人が過活動膀胱の症状をもっているといわれています。

トイレが心配で旅行や外出ができないという方は少なくありません。 原因は様々ですが、原因がはっきりしないものや加齢に伴うことも多く、患者さまの状態にあわせた治療を行います。

腹圧性尿失禁、骨盤臓器脱 (手術ロボットを使用した最先端手術)

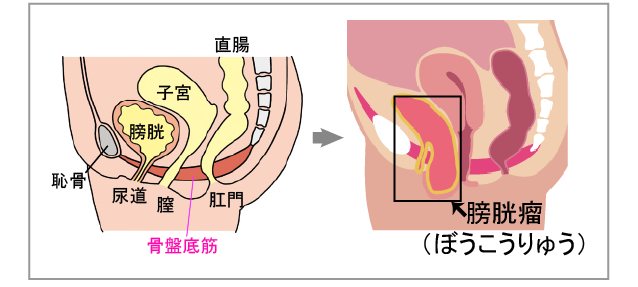

妊娠・出産、閉経、加齢,肥満,慢性的な咳や便秘、骨盤内手術などの原因により、骨盤底筋と呼ばれる骨盤内臓器を支える骨盤の筋肉などが弱くなり、咳などで尿が漏れやすくなることを腹圧性尿失禁と言います。

妊娠・出産、閉経、加齢,肥満,慢性的な咳や便秘、骨盤内手術などの原因により、骨盤底筋と呼ばれる骨盤内臓器を支える骨盤の筋肉などが弱くなり、咳などで尿が漏れやすくなることを腹圧性尿失禁と言います。

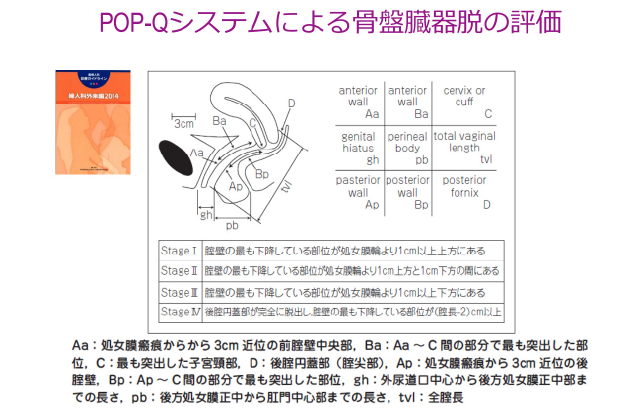

さらに骨盤底筋が弱くなってしまうと、膀胱、子宮、膣、直腸などの骨盤臓器が、膣より外に出てきてしまう状態となり、膀胱が出てきてしまうことを膀胱瘤といいます。股や膣に異物感や何かが挟まった感じがしたり、入浴中に股にピンポン玉のようなものを触れるといった症状があります。進行すると、出血して下着に血液が付着したり、出口がふさがれた状態となり、排尿・排便に障害をきたすことがあります。どの程度の進行度かについては、POPQスコアによって診断されます。

(出典:産婦人科診療ガイドライン2014)

治療は、 骨盤底筋の体操やペッサリーリングの挿入といった保存的加療と手術治療があります。手術治療にはいくつか種類があり、当科では患者様の状態や希望にあわせた治療方法を提案しております。特に、当院では手術支援ロボットを使用したロボット支援下仙骨膣固定術(RASC)を積極的におこなっております。お気軽にお問い合わせください。

RASCロボット手術、ロボット支援手術施設ネットワークはこちら

RASCロボット手術、ロボット支援手術施設ネットワークはこちら