核酸が形成するミスマッチに関わるタンパク質

大阪医科薬科大学 生化学教室 助教

kenji.fukui(at)ompu.ac.jp

1. ミスマッチ修復系

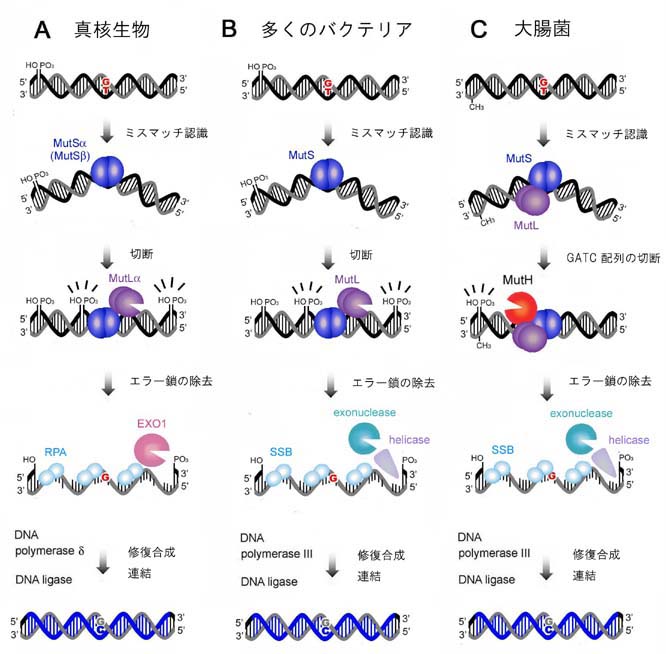

DNA 複製の際、DNA ポリメラーゼが誤った残基を取り込む事があります。これらの誤りが DNA ポリメラーゼ自身の持つ校正機構をすり抜けて残ると、対合する塩基を持たないアンペア塩基あるいは通常とは異なる塩基同士が対合したミスペア塩基を生じ、両者はまとめてミスマッチ塩基と呼ばれます。ミスマッチ塩基を形成する二本鎖のうち、新生鎖側の配列は次の DNA 複製を経て変異として固定され、その蓄積は細胞の老化やがん化に繋がる可能性があります。バクテリアからヒトまで、ほとんどの生物では DNA ミスマッチ修復系と呼ばれる反応機構が存在し(図1)、DNA 複製直後に生じたミスマッチ塩基を修復する事で、複製の忠実度を1000倍近く高めています。ヒトでは MMR 関連遺伝子の変異やエピジェネティックなサイレンシングがリンチ症候群の主要な原因です。リンチ症候群は大腸、子宮内膜、胃、卵巣などにおけるがんの若年性発症を特徴とし、全大腸がんの約5%程度に関与していると推測されています。MMR 関連タンパク質群の機能解析によりリンチ症候群発症メカニズムの分子レベルでの理解が進むと期待されています。

2. 機能の分からないミスマッチ認識タンパク質

ヒトゲノムをはじめ多様な生物のゲノムが解読された結果、生物界には、“ミスマッチを認識すると予想されるものの細胞内での役割が分からないタンパク質” が多く存在することが分かりました。これらのタンパク質の中には、これまでに知られていなかった機構によってミスマッチ塩基を修復するものや、全く新奇な生命現象に関わるものが含まれる可能性があります。そこで、機能の分からないミスマッチ認識タンパク質の機能解析を進めています。

3. ミスマッチ認識タンパク質の応用

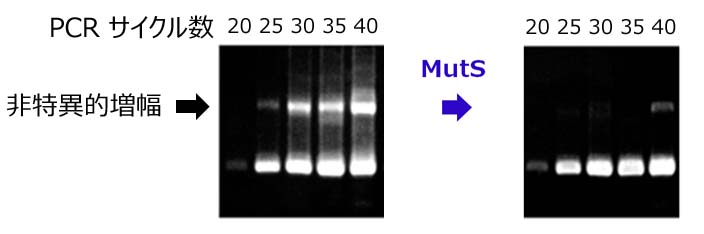

核酸増幅反応(PCR)は、基礎研究や臨床診断に無くてはならない技術となっています。これまでに、ミスマッチ修復系で働くミスマッチ認識タンパク質 MutS を利用することで PCR の精度を改善できることを発見しました(図2)。一般的に核酸の増幅ではプライマーと呼ばれる一本鎖の DNA 分子を鋳型核酸に対合させ増幅範囲を指定しますが、プライマーが鋳型の予定外の部位に結合すると、非特異的な増幅をもたらします。プライマーが鋳型と誤対合した際にはミスマッチ塩基が生じるため、MutS はこれに強く結合することで核酸増幅反応を阻害すると考えられます。この原理の発見は、様々な DNA 結合タンパク質が核酸増幅反応の精度向上に利用可能であることを示します。新たなミスマッチ認識タンパク質の PCR への応用、また、RNA を鋳型として DNA を合成する逆転写反応の精度向上を目指しています。

文献等については以下を参照ください。